最热新闻

查看手机网站

文楼今昔:一座岭南古村的传承与新生

吴妍俊

“文章虎豹,楼栖凤凰”——这副镌刻于昔日村闸门上的豪迈对联,不仅彰显着文楼人的崇高理想与精神追求,更是其世代尊师重教、崇尚文风的生动写照。

文楼村崇文重教尚学之风源远流长。清初村中就设有私塾启智蒙童。晚清时,受康梁维新思想影响,村中有识之士锐意革新旧式教育,于清光绪三十年(1904年)创办“文楼学堂”(后因经费不足停办)。民国三年(1914年),怀抱新学理想的吴步蟾、吴剑鸣等再度擎起教育薪火,创办了“文楼高等小学校”。该校倡导“德、智、体三育并重”,其校歌中“智育、德育、体育为先,中外古今学科俱全”的嘹亮之声,正是文楼深厚教育基因的明证。

文楼高等小学校的诞生,开古井镇现代教育之先河,因此1914年被定为建校元年。1919年,学校更名为“崇让小学”,寓“崇尚谦让美德”之意。尤为可贵的是,1939年古井镇沦陷于日寇铁蹄之下,师生们不畏强暴,于危难中坚持弦歌不辍。1954年,学校由新会教育局正式定名为“文楼小学”,并于1976年获评为新会县重点小学。

百年兴学路,桃李满园芳。文楼村逾百年的办学坚守与重教传统,铸就了人才辈出的辉煌篇章,为这方沃土注入了不竭的文脉活力。

引言:钟灵毓秀 侨乡古韵

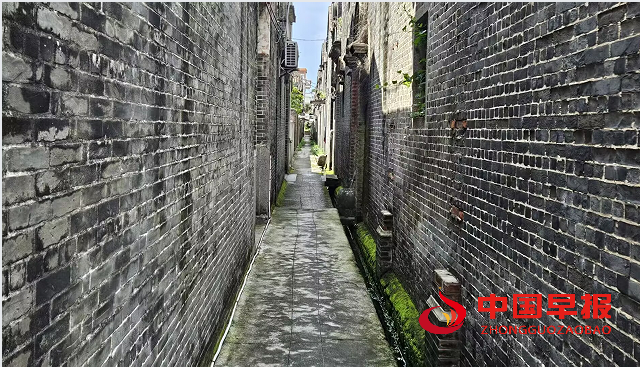

文楼村,坐落于广东省江门市新会区古井镇,是新会著名的侨乡明珠。这里山环水抱,古木参天,青砖绿瓦浸润着历史的沧桑与文化的厚重,也镌刻着海外游子的家国情怀,更跃动着文化传承的蓬勃血脉。

村域面积约14平方公里,辖8个自然村、14个村民小组,现常住人口约2000人,而旅居港澳及海外的乡亲逾8000人。文楼村素以深厚的耕读文化闻名遐迩,村中保存着吴氏宗祠、文炳阁、沙堤古庙、接龙石桥等清代建筑群。

溯源:珠玑南迁 福地开基

文楼吴氏源远流长,其历史可以追溯到轩辕黄帝。在吴姓族谱中,尊周太王古公亶父为先祖,古公亶父是轩辕黄帝第17世孙、周祖后稷的第13世孙,在周人发展史上是一个上承后稷、公刘之伟业,下启文王、武王之盛世的关键人物,是一位具有远见卓识的政治家、改革家、军事家,历史上的著名贤王。太伯、仲雍、季历都是周太王的儿子,太王欲立季历及姬昌(姬昌即为周文王),于是太伯、仲雍让贤,毅然奔荆蛮之地,纹身断发,创立勾吴。被尊立为吴太伯,太伯被认为是吴姓第一世祖。太伯去世,没有儿子,弟弟仲雍继位,这就是吴仲雍。仲雍的4世孙周章继位的时候,周武王战胜殷商,寻找太伯、仲雍的后代,找到了周章。周章已经是吴国的君主,于是就封周章为吴君。

在吴姓发展史上,吴王寿梦为里程碑式人物,从太伯到寿梦共十九世,寿梦继位后吴国渐强。他在位期间,周王室衰微,大国争霸,首先有楚武王熊通于公元前704年称王。由于周王室已彻底失去对诸侯的控制,为了“尊王攘夷”,寿梦于公元前585年也称王,他是春秋时期第二个称王的诸侯,后来得到周简王的认可。吴国在春秋后期崛起,“春秋五霸”之一吴王阖闾、夫差时期达到鼎盛。寿梦有四子:长子诸樊,次子余祭,三子余眜,四子季札。季札贤能,寿梦想立他为国君,季札推让不肯接受,于是就出现了季札三让国的典故。季札被封在延陵,因此号为延陵季子,季札被尊为延陵吴姓第一世祖。此后,延陵吴姓在2000年的历史长河之中生生不息、薪火相传,铸就了族群千年不灭的根基。

吴姓在历史上人才辈出,涉及领域广泛。比如战国时期著名军事家、政治家吴起;秦末起义领袖、助刘邦建立汉朝被封为长沙王的吴芮;东汉开国名将、云台二十八将之一、大将军、大司马,封广平侯的吴汉;南朝梁文学家,以“吴均体”诗文著称的吴均;唐代史学家,编撰《贞观政要》的吴兢;唐代“画圣”吴道子;“元四家”之一的元代画家吴镇;著有《西游记》的明代文学家吴承恩;辽东总兵、关宁铁骑统帅、“大周”皇帝吴三桂;清末民初书画家、篆刻家“海派四大家”之一的吴昌硕;中国近代物理学奠基人之一的吴有训;美籍华裔物理学家,被誉为“东方居里夫人”“物理学第一夫人”“核物理女王”,参与了曼哈顿计划的关键研究,首位女性美国物理学会会长,世界最杰出的实验物理学家之一的吴健雄;新加坡第二任总理吴作栋;前国民党主席吴伯雄等等。在上述的人物中,绝大部分是出自延陵的。

到了明洪武十九年(1386年),77世祖(自季札算起)孟魁公率族人翻越梅岭,自南雄珠玑巷南迁。其次子乐公,字仲和,号九峰,排行第二,乐公寓居于新会潮阳里之冲濂,即今之罗坑镇,乐公就是文楼的第一世祖。三世祖汝钦慧眼识得此地钟灵毓秀的北到里(即现时沙堆镇的沙湾、大湾之间),遂定居拓荒,初以栖身之地“门楼”为名,后因方言谐音雅化,终定名“文楼”——一个饱含儒家耕读理想的称谓。

乐公一脉在此筚路蓝缕,奋发图强。历经六百余载繁衍生息,文楼已壮大为古井镇第一大村落,其巍峨的吴氏宗祠更是新会祠堂建筑的重要象征。这方人杰地灵的沃土,滋养了代代英才。文楼子弟足迹遍及寰宇,在五湖四海拼搏进取,成就斐然。从三藩市、纽约、香港到广州、江门、会城,乃至世界各地,文楼同乡会的林立,正是其族人枝繁叶茂、事业有成的生动见证。

一、百年乡音:跨越重洋的“集体家书”

《文楼乡音》的前身是《文楼月报》,创刊于1918年,作为维系全球文楼人的情感纽带,这份珍贵的“集体家书”虽历经战火硝烟、时代变迁与短暂停刊,却始终坚韧传承,成为江门现存历史最悠久的村级侨刊之一。它坚持线上线下并重,用心讲好侨乡故事:线上,悉心维护电视栏目中古井“侨故事”的内容板块,及时更新侨刊电子版;线下,每年以季刊的形式出版四期,每期印数1300册,远渡重洋寄送至海外侨胞手中,跨越山海拉近游子与故园的距离,深受海内外乡亲珍视与支持。

依托《文楼乡音》这一精神家园,侨胞们互通音讯,联络情谊。每年,海外同乡会在异国他乡举办春茗、中秋等聚会活动,并积极发动捐款,倾力支持家乡建设。先后为家乡捐款重修文炳阁、祠堂、诊所、村道等设施,奉献赤子之心。据统计,改革开放以来,海外华侨和港澳台同胞共为家乡捐资超一千万元,赤子情深,泽被桑梓。

《文楼乡音》以笔墨承载悠悠乡愁,见证了文楼从传统耕读之乡向现代侨胞精神家园的蜕变。其跨越世纪的办刊历程,是岭南侨乡“以文为脉,以刊为桥”这一传统的生动写照,更是中华文化在异域他乡生生不息、薪火相传的鲜活注脚。2023年,《文楼乡音》被广东省新闻出版局授予“广东百年侨刊”的称号。

二、文脉烙印:建筑史诗与英才辈出

六百年的文脉尊崇,在文楼村凝结为恢弘的建筑与不朽的精神图腾。

吴氏宗祠:伏虎雄姿

吴氏宗祠,明末时已有四进规模,后于清光绪二十四年(1898)重建,形成今日之格局。它不仅是新会最高的祠堂,更是岭南地区屈指可数的巍峨古祠之一。

吴氏宗祠在堪舆学上谓之“饱虎伸懒”,格局独特:前祠若虎首,中座似虎身,后方的文炳阁则为虎尾。其三进两廊之布局,构成“饱虎拱腰”之势,寄寓着五谷丰登、人丁兴旺的深意。祠堂内的木雕、砖雕、石雕、灰塑、泥塑等皆为古艺珍品,文物价值卓著,尤为震撼的是支撑中座的四根坤甸木巨柱,高达11米,其选材之硕大、工艺之精良,在岭南祠堂建筑中堪称一绝。这座雄伟的建筑,早已成为文楼村的地标与族人的精神殿堂。

文炳阁:文笔指天

与宗祠遥相呼应的文炳阁,是一座七层砖塔,是伏虎的“虎尾”,如椽巨笔直指苍穹。塔联“文章光壁府,炳蔚耀星垣”中,“章”字竖画出头,暗喻“文章通天”;二层前窗联“文耀九天沛雨露,武开三国大经纶”与七层前窗联“窗外雨余书带润,楼头风过笔花香”,巧妙嵌入“文楼”二字,隐喻此乃文采之楼、文化之乡、文人辈出之地。塔顶锋利的笔尖,无声诉说着村民对文脉赓续与人才辈出的永恒祈愿。

历史也印证了这份期许,从晚清举人吴铁梅,追随孙中山革命的护卫队长、讨袁敢死先锋队司令吴泽理、以及支持孙中山革命的吴大龙;到考入粤军讲武堂、黄埔一期、中央训练团第十七期毕业,抗战时期任第九战区挺进第三纵队少将司令,后任中华民国国防部高级参谋的吴坚,以及同样毕业于黄埔军校的吴帝次、吴有桓;再到身兼三部长、传媒泰斗吴冷西,国务院机关事务管理局秘书吴北就,新中国第一代音乐指挥家吴可均,资深翻译家、学者吴伟雄,乃至文楼人吴坚的外孙女、波士顿现任州长吴弭......文楼村英才辈出,代代相传,其不凡事迹,正是村落深厚文脉最璀璨的明证。

当代传承中,吴鸿亚先生心系桑梓,捐资在文楼小学设立教育奖学基金,其致力教育、泽被后学的事迹在文楼子弟中广为颂扬,成为美谈。

接龙桥是村中另一处清代建筑,由举人吴铁梅倡议兴建,于清光绪十年(1884年)落成。该桥横跨文楼坑,西接古井圩,全桥以花岗岩石块砌筑,为四墩五孔石梁结构,全长约36.18米。历经百年风雨,这座古桥至今仍每日履行着“接龙”的使命,默默服务于村民。

同样建于清代的沙堤古庙,规模宏大,由圣母殿、文武殿、北极殿、冥王殿及沙堤寺等组成。其中北极殿门楣上高悬的石匾额,镌刻有“北极殿”三个遒劲大字,乃晚清岭南著名诗人、书法家,有“岭南大才子”之誉的鲍俊手书。

三、岁月沧桑:古建重生与文化觉醒

然而,时光的侵蚀与意外灾害曾令瑰宝蒙尘。宗祠内壁画黯淡、木构遭蛀,文炳阁更两遭雷击损毁。幸得文楼人对根脉的坚守:1985年文炳阁得以重修;2007年,海内外乡亲齐心募资160万元,启动吴氏宗祠的世纪大修。当工匠细心洗去梁柱积尘,令湮没多年的清末壁画重现光华,更在后座意外发现朱熹画像。这次修缮不仅拯救了建筑瑰宝,更深刻唤醒了村民的文化自觉与认同。直至2012年,吴氏宗祠仍作为重要的教育场所,是村落文脉传承的实体见证。吴氏宗祠被定为江门市文物保护单位,文炳阁被定为新会县文物保护单位。

四、当代振兴:民生为本的宜居画卷

迈入21世纪,文楼村开启了系统性振兴的新篇章,积极凝聚多方力量,持续投入基础设施建设与人居环境整治:截至2023年,已完成100亩耕地“非粮化”整治;常态化开展人居环境整治行动10次;重点推进建设项目4个;完成1350米明渠改暗渠工程;并增设了心理咨询室,为村民提供心理疏导服务。

在人居环境提升方面,村委会扎实推“三清三拆三整治”和葵乡美丽廊道建设,坚决清理田间地头的垃圾和杂物,彻底整治农田“看护房”,全面拆除乱搭乱建和违章建筑。目前,村内已建成4个口袋公园,园内石凳错落,花木扶疏,成为老人含饴弄孙、邻里畅叙家常的“乡村客厅”;新建的4个健身广场,满足群众的日常健身需求。

基础设施升级持续深化:村党总支斥资54万元升级改建旧的卫生站,翻新后的文楼村卫生站占地199平方米,共有两层,显著缓解了村民“看病难、看病远”的问题。投入140多万元资金,实施进村主干道“白改黑”工程;通过盘活闲置地块建成停车场,新增30余个车位有效解决了乱停乱放问题。

经济生态同步焕发新生机:依托近3000亩良田和约1500亩鱼塘,文楼村形成了水稻、荔枝、甘蔗种植、柑桔种植与生猪养殖相结合的立体农业体系,为乡村全面振兴奠定了坚实的产业基础。

五、面向未来:红绿交融的共生之路

站在新的历史起点,文楼村正精心擘画融合发展的蓝图:

1. 深挖红色资源,赓续精神血脉:整合村内的红色资源,建立名人馆,打造“文楼红色教育基地”。通过新建宣誓广场与历史名人馆,将革命史迹串联成可感知、可参与的红色教育线路,让红色基因代代相传。

2. 文旅融合赋能发展:以名人馆为核心,有机串联吴氏宗祠、文炳阁、接龙桥、沙堤古庙、吴冷西故居等清代建筑,构建“红色教育-祠堂-古塔-古庙-古桥-美食”文化景观中轴线。同时,依托新会陈皮等国家级非遗资源,开发有特色农文旅项目,强化文旅产业驱动力。

3. 陈皮产业兴业富民:大力发展新会陈皮特色产业。鼓励并扶持农户全链条参与,涵盖柑树种植、陈皮加工、品牌建立以及线上线下协同销售,让这颗“金果子”真正成为富民兴村的支柱产业。

近年来,文楼村先后获得2020年江门市基层党建示范村、2021年度江门市五四红旗团(总)支部、2022年新会区文明村、2023年江门市百条“红色美丽侨村”等荣誉称号。

从海外侨胞捐资修缮宗祠和文炳阁的赤子丹心,到崇让堂倡导的谦让美德与文炳阁直刺苍穹的塔尖;从晚清的斑驳石刻印记,到村委会为民办实事的务实担当,整个村落焕发新颜。文楼村的百年沧桑,谱写着侨心与文脉交织的壮丽史诗。祠堂的坤甸木柱,撑起了历史的厚重脊梁,文炳阁的锐利塔尖,划破时空,昭示着未来的璀璨方向。这座肇始于明代“门楼”的古老村落,正以“饱虎伸腰”的雄浑气魄,奔向一条融合传统智慧与现代活力、联结乡土根脉与广阔世界的振兴通途。文楼村的蜕变新生,正是百年中国侨乡凤凰涅槃的生动缩影。

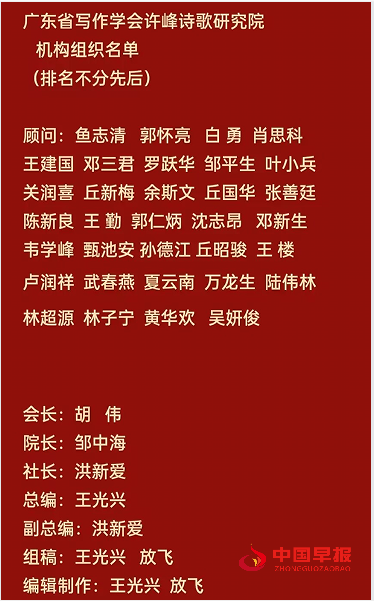

作者简介:吴妍俊,女,新会人,笔名碧泉。现为中山市作家协会会员,中山市华侨历史学会学术委员会委员,广东省民间文艺家书画篆刻专业委员会委员,广东省写作学会许峰诗歌研究院研究员。

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: