最热新闻

查看手机网站

谭亲梁散文︱出版故都老蓝田

谭亲梁

从我老家磨石桥沿涟水河而下,不到三华里的地方就是蓝田街上。蓝田是一座千年古镇,从北宋熙宁5年安化建县开始,蓝田替属安化县,在很长时间里都叫蓝田市。1951年新建蓝田县,县政府驻蓝田镇,因与陕西蓝田县同名,1952年8月蓝田县更名为涟源县。

我小时候就多次听爷爷说过:抗日战争期间的蓝田镇曾有“小南京”之称。爷爷的话我肯定信,但我脑海里没具体概念,因为那时我尚未去过南京,不知道作为曾经的六朝古都、民国时期首都的南京是何等的繁荣和热闹。后来我读了一些书、看过一些图片,对南京有了更多了解;参加工作后,我去过南京几次,亲眼见识了南京的繁荣和热闹。

见识多了而不足够多时,往往容易让人产生认知上的误读和困惑。我对爷爷的那句话,在很长一段时间里也存在过怀疑,心想:即使整个蓝田镇,也只是弹丸之地,小小的蓝田街上又怎能与大城市南京相提并论并被称为“小南京”呢?

人到中年,其故土情结会越来越浓,我亦如此。近十年来,我对娄底本土文化尤其涟源地域的产生了兴趣,年龄越大,兴趣越大。我喜爱阅读有关娄底、涟源历史文化方面的书籍和文章,同时我也有意关注和收藏有关娄底尤其涟源历史文化方面的古书老书。

去年9月,我从网上读到一篇有涟源蓝田的长文——《八十年前的蓝田,中国南方的文化教育抗战重镇》,作者是龙云湖先生。此文是作者介绍自己近期出版的《烽火弦歌——抗日战争时期湖南教育中心涟源》一书的。该书为涟源地域的史料性研究性巨著,全书51.7万字,530页、大16开本,收录原始史料照片142张,分史实述要、烽火岁月、乱世弦歌和围城拾珍等四大部分。该书为研究抗战时期湖南地方教育首创,同时也是抗战时期湖湘文化教育史的重要组成部分。

龙云湖先生的那篇文章,尽管多达数万字,但我津津有味地逐字逐句地读了一遍。读完第一遍,我还觉得不过瘾,紧接着又读了第二遍。该长文中的详实史料、真实数据、精彩故事、杰出人物和历史文化,既让我吃惊,也让我震撼,同时也让我对家乡蓝田有一种莫名的惊叹和由衷的喜爱。我不由回想起爷爷当年的那句话,现在完全相信了,抗战时期的蓝田镇是名副其实的“小南京”。

1937年7月7日,日本鬼子发动了震惊中外的“卢沟桥事变”。紧接着,北平、天津、河北、上海、南京等地相继沦陷,不久南昌、武汉相继失守,鬼子迫近长沙。1938年11月13日凌晨,长沙发生“文夕大火”,大火整整烧了五天,至三万多人丧生,长沙城90%的房屋被烧毁,具有2500年历史的古城就这样毁了。此时长沙所有的大学、中学和部分机关都必须立即外迁。因为特殊的地理位置,作为湖南几何中心的当时的安化蓝田、三甲、桥头河、七星街、湘乡杨家滩一带(现均属涟源境域)便成了外迁学校、机关和难民比较理想的避难之地。就这样,历史赋予了蓝田这座既非省城也非县城的偏僻小镇以特殊的时代重担,也给涟源留下了一段特殊的人文历史和许多的精彩故事。

据统计,抗战时期从外地迁来涟源的学校,加上本地创办的学校多达数十所,其中大学3所、中学23所,小学8所、师范学校3所,女子学校4所、职业学校3所、实施初中教改的一所,在涟源境内创办的学校达13所。可以说,省城长沙的大部分中学都迁到了涟源,当时长沙的重点中学除雅礼中学外,其余的长郡中学、周南女中,以及明宪女中、大麓中学、妙高峰中学、长沙文艺中学、精錬中学等均迁到了涟源,而以上的绝大部分迁在蓝田。说到那段历史,现在湖南的许多教育专家、老师会不约而同的赞叹:抗战时期的涟源,不仅保住了湖南教育的火种,而且延续了湖南宝贵的文脉。

在这里,我要说几个数据和几所大学。抗战时期,从外地迁来蓝田和蓝田新创办的学校师生,加上外地来蓝田做生意和从业的人员共有近5万人。在蓝田新创办的全国第一所师范学院即国立师范学院就有教授、副教授共117人,其中著名教育家、教授有廖承世、钱基博、沈从文、李肖聃、茅以升、李剑农、谭戒甫、颜昌峣、储安平、孟宪承等数十位。此外还有从北平迁来的北平铁道管理学院和从河北迁来的国立交通大学唐山工学院,另有从长沙迁来的湖南第一师范(毛主席的母校)等。当时蓝田的造纸业日趋兴旺,有纸槽400余个,年产纸1500多吨,除部分外销外,其余都在本地销售。师生多,则需要的教科书、作业本多;教授多,则出版的书籍、著作多;造纸量大,则出版量、印刷量大。因为需求的强有力拉动,在蓝田新成立的出版社如雨后春笋、层出不穷,前后共有近30家。

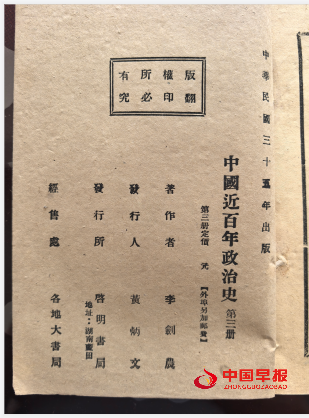

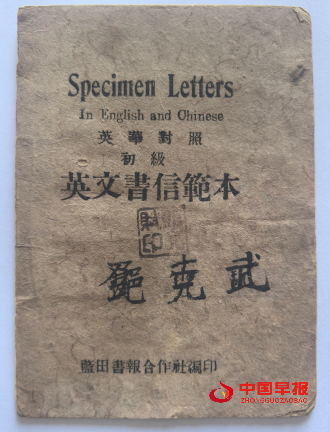

据龙云湖先生的文章中介绍,现在还能查找到名称的出版社仍不少,如蓝田书局(后改为湘南印刷公司)、蓝田启明书局、蓝田大中书局、蓝田湘中印刷书局、蓝田书报合作社(后改为宇宙书局)、蓝田袖珍书局、长沙公益印刷公司、学余编印社、寰球印务馆、兴中印书馆、建新书局等等。在蓝田印刷出版的书,有不少是面向全国发行的,不少书在国内外引起了很大反响,因需求量大,有的书还一版再版,如李剑农先生的《中国近百年政治史》和钱基博先生的《中国文学史》,在蓝田首次印刷出版后,发行不久就告罄,之后又多次增订再版,尤其是李剑农的《中国近百年政治史》,后来及解放后又多次出版发行。

除了出版的书籍外,那时在蓝田的许多学校、机关和出版社还相继创办了一大批刊物和报纸,如《蓝田青年》《楚风》《学与思》《宏农》《国力》《星月》《飞丝周刊》《民族歌声》《文艺青年》《精錬学生》《明宪》《建国校刊》《大麓校刊》和《力行日报》等。民国时期的《湖南日报》即于1945年4月在涟源的另一古镇桥头河创刊,由陈大榕任社长兼主编。

让我很欣慰的是,今年1月4日我与涟源收藏大家胡定梅先生等去安化古镇梅城拜访收藏大家、梅城红色文化展览馆馆长、陈谷堂老板陈立辉先生,陈馆长收藏了一套由李剑农于1942年5月著、蓝田启明书局于1946年再版的《中国近百年政治史》(共4本),这是我第一次看到抗战时期在古镇蓝田出版发行的正式书籍,我大开眼界,我感觉与该套老书有缘。几个月后,老胡又到安化梅城,他与陈馆长谈好价并买下了这套老书,回到涟源后老胡问我想不想要?我当然想要,于是我加了一些差旅费和辛苦费,很开心地将这套老书收藏了,我收藏的目的主要是用于研究。

昨天下午,陈馆长打我电话,说已到了涟源,正在老胡的“也可文化”品茶,并带来了两本抗战时期在古镇蓝田出版发行的老书,要我去看看。待到下班时间,我迅速赶往“也可文化”,心情有点急切,说句心里话,我担心有人捷足先登,见书喜爱可能先收藏了。陈馆长很讲义气,见到我才把书拿出来看。这两本书品相不错,一本是蓝田启明书局发行的初中教科书《战时初中本国地理》(修正课程,标准适用),另一本是蓝田书报合作社编印的英语教科书《英华对照初版——英文书信范本》,其中第一面第一句中有“如湖南,蓝田,复兴路六十四号,公元一九四三年五月十五日”等文字。我由此推测:此书编定时间应为1943年5月15日或稍前,印刷时间大约为当月或6、7月。我因为喜爱,所以以适当价格将这两本书买下并收藏了。历史的记载和文化的传承大多依靠文字,若有实物予以佐证并用于研究,岂不更好。

都,最大也;故都,昔日之最大也。上世纪三四十年代的蓝田古镇只是江南丘陵地带一个不出名的小镇,然而却云集了长沙、湖南乃至全国的数十所大中小学校,创办了近三十家正式出版社,另有许多印刷厂,有那么多大名鼎鼎的大师和教授在这里任过教,有那么多的院士曾在这里任过教或求过学,蓝田古镇是抗战时期湖南乃至中国南方的教育文化中心,实为当时之“最大也”,当然也包括文化载体之一的出版印刷业。故云:蓝田古镇是湖南乃至中国南方出版印刷业之故都也。(2025年7月11日写于弈茗书屋)

值班总编辑 :贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: