最热新闻

查看手机网站

谭亲梁散文︱爷爷奶奶的风车

谭亲梁

现在已是农历六月的中旬,江南地区一年一度的农业“双抢”快要来了。而每到这个时节,我都会想起家乡的磨石垅,那是一片很大的肥沃的田野,弯蜒而清澈的涟水河从田野中流过,润泽了那片土地,也润泽了那方人们。

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸,我家就在岸上住”,这是上世纪七八十年代郭兰英老师演唱的《我的祖国》中的一句歌词。那时我家乡的田野除了河小一点外,其它方面完全映景。磨石垅里全是禾苗,每到稻花绽放之时,轻风拂来,稻花香沁人心脾。

而每年的这个时节,稻谷正由淡黄向金黄转变,放眼望去,田野里金灿灿一片,特别养眼,也特别让人心爽,那金灿灿的沉甸甸的稻谷是父老乡亲们用汗水浇灌的丰硕成果,怎能不叫人欣喜呢。

小时候我家是个大家庭,爷爷奶奶共有八个子女,五男三女,虽然孙子女很多,但在很长时间里的“双抢”都是由大家庭统一搞的。当时爷爷奶奶年纪大了,负责后勤工作,其中一个重要任务就是晒谷。大家庭人多田多稻谷多,爷爷奶奶晒谷并不轻松,我和兄姐及较大的堂弟妹们就会帮爷爷奶奶担谷或用工具翻谷子。稻谷在红火的太阳下曝晒两天就可入仓了,此时爷爷奶奶的大风车就会派上用场。

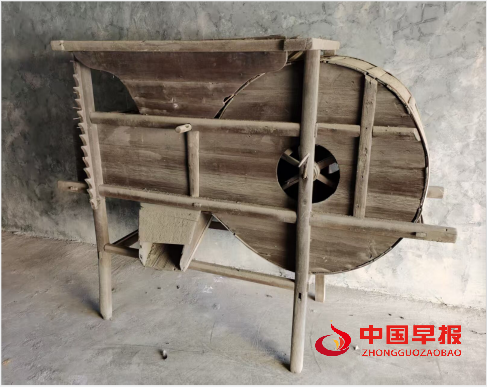

风车的作用是把掺杂在稻谷里的尘土、沙粒、碎禾等分离出来,让粮食中的杂质最大幅度减少。爷爷奶奶用风车吹谷时,我和兄姐及力气较大的堂弟妹都会帮忙或参与,我和兄长主要负责向风车斗上倒谷,两人要把大半箩筐甚至一箩筐谷高高举起肯定需要较大力气。成年后我有了点力气,四十多岁时我仍能单臂举起近100斤的杠铃,这也许与我年少时常帮爷爷奶奶为风车举谷倒谷有些关系。

后来,爷爷奶奶年老了,而孙子女们则越来越多、越来越大,大家庭的劳力越来越足,一年一度的“双抢”就改由五个小家庭各自负责,而我也成了自家搞“双抢”的主力之一,割稻、扮谷、踩打稻机、担谷、担猪牛栏肥、插田等,这些头顶烈日、汗流浃背的“双抢”农活我都干过。

对诗句“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,我有极深刻的体会,因而我从小到大直到今天几乎从未浪费过一粒粮食。我在单位食堂吃饭时,每当看到少数年轻人随意剩饭,我心里很不是滋味,有时忍不住要劝他们吃完,因为饭是自己打的,既然打了就不该浪费。还好,我每次劝勉时,剩饭的年轻人大多能虚心接受。

那时搞“双抢”,田野里热火朝天,机声隆隆。每到下午六七点收谷时,爷爷奶奶的风车就忙不过来,大家都抢着用,这样就难免产生矛盾,于是每户都添置了一台风车,之后爷爷奶奶的风车就闲置未用了。

让我们遗憾的是,在我参加工作的那一年,奶奶、爷爷相继离去,两位老人遗留下了许多房子和家具等物。几年后湘黔铁路的“株六复线”开建,爷爷奶奶留下的房屋因铁路部门征收而拆了,只保留了几件器物如风车和打糍粑用的石臼等。

多年前,大家族为爷爷奶奶简单修墓,我和夫人共同为奶奶撰写了一篇《墓志铭》,大家族的亲人们都认为写的不错,一致同意将《墓志铭》刻于奶奶墓碑上。至今仍健在的四叔和五叔几年前对我说,鉴于我夫妇为奶奶所作的墓志铭和我为大家族做的一些益事,提议将爷爷奶奶传下来的风车赠于我,要我好好保管并写点文字记录下来,对此其他的长辈们都同意,我的七位堂弟、弟弟也都同意,于是我很乐意地接受了,并将爷爷奶奶的风车珍藏于我乡下老家的车库里。

对这台风车,我和我的子孙们会永远珍藏;每过几年,我都会写一点与风车或与爷爷奶奶有关的文字。这台风车,是历史的见证、文化的载体和血脉的“传承”,也许每隔几年,我都会召集所有堂弟、弟弟及他们的子孙们去我的车库看看爷爷奶奶的那台风车,睹物思人,睹物思亲,见风车思亲人,见风车怀感恩。也许作为后辈们,我们更重要的不是思念,而是铭记。

(2025年7月12日写于弈茗书屋)

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: