最热新闻

查看手机网站

许峰诗歌研究院:行文立意当为先 千古流传靠民间

——许峰诗歌研究第三部《咏物悟道100首》赏析系列二十七章

文/邹中海

广东省写作终身成就奖的获得者、著名爱国主义诗人许峰老师的《诗叹诗》给我非常大的感触,尤其是前置导语,立意非常明显,体现出一种批判精神。作为许峰诗歌诗学研究的主创人员之一,肩负着对许峰老师诗歌诗学的深度解读、传播、推广与诠释的责任。如何把许峰老师那些互文见义的诗歌诗学,变成实实在在的指导思想,这肯定是一个长期的过程。

在前面的一些文章中,我们从多个方面讲了许峰老师的艺术手法、语言、细节、音乐性、诗人的人格魅力、环境影响及诗路历程等多方面的内容。应该说还是比较具体、真实和立体的。

许峰老师的文艺作品,是诗艺人生的融合,也是形象(艺术性)与情意(思想性)的融合,而形象与情意,直接是作家经验智慧、思想情操、风骨节气的反映。比如这首《诗叹诗》,就反映出诗人内心正气凛然的思想境界。

我们今天探讨的内容主要有三个方面:一是结合《诗叹诗》的写作背景,分析当今诗坛的状况;二是以他刚写的新诗《谁解离愁》分析许诗的章法结构。这两首诗都在诗坛引起强烈的反响,前一首被很多名家加以讨论和转发;后一首的传播力又创新高。仅一天一夜,单首作品创下五十多万的阅读量,留言、点赞高达数百人次,这个纪录,足以傲立诗坛了;三是继续解读本次要讲的其它几首诗,了解掌握许峰老师作品中的艺术特色。我们先一步步地来分析。

一、妇孺相诵方绝句 顾镜穷酸能几年

“近闲翻几本时下诗集,虽长篇巨著,亦华丽多彩,但大多应景穷酸、空洞无物,读来似屎臭难闻,似尿骚难耐!观如今眼下诗坛,忆昔年“扬州八怪”所厌所憎,故此一叹:

行文立意当为先,千古流传靠民间。

妇孺相诵方绝句,顾镜穷酸能几年。“

许峰老师的这首《诗叹诗》,流传度非常广,很多名家包括纪东将军、邱锋、邓三君老师等,都在他们的有关诗论中引用过。这首诗用对比手法,很形象地指出了核心问题。这首诗的前三句是铺陈,第四句是结论,也是亮点。加上前置导语,这首诗的笔风非常尖锐,但明白如话,理解起来并不困难。把问题的本质说得这么清清白白,又十分在理。就像一把手术刀,划开了油腻厚重的肌肤,然后进行缝合,助其生长,这本就是一种举重若轻的功夫。尽管体现出诗人对当今诗坛那些顾镜自怜、内容空洞等作品的不满与抨击,但归根结底是苦口婆心,秉着正本清源的思想,发出振聋发聩的声音。由于这首诗影响力巨大,评论多,所以笔者就不再重复。我今天沿着许峰老师的思路,从另外的角度来分析诗人的写作背景。

现在的诗坛不可谓不热闹,出书都是“小儿科“,各种研讨会、比赛、釆风等活动更是层出不穷。保守估计,写诗人应该有千万之巨,这么大的“当量“,但又有几首诗能传世呢?这可能就是诗人站在这个角度来立意一一因为许峰老师的这首诗写出了当代诗坛的困局一一貌似热闹的背后,其实是一场虚假繁荣的“狂欢“。几乎在每一场活动、征文、赛事的后面,都是一场场“辣眼睛的秀场“或者说是一场场“自嗨式“的游戏。这样的例子几乎涵盖了大半个诗坛。网上随便一搜,就是数不胜数。

笔者认为,造成诗坛当今这种情况的有两种:一种是以诗之名,收钱财之实,这种现象以掌握了话语权的“圈子文化”为主。在羊城晚报出版社出版的《许峰诗论》中,诗人曾用一个章节做了专门的阐述;二是新诗与古典诗词其实都处于一种无序状态!

也许有人见我抛出了这个观点,肯定会进行反驳:“你说的这个不对,新诗无序可以理解;古典诗词怎么会是无序状态呢?人家比赛、征文都是注明了‘平水韵’或’词林正韵’的”。这是典型的欲盖弥彰,因为问题恰恰就出在这里。说白了就是以“规则“之名,行“无序“之实的典型事例。如果不规定“平水韵“或“词林正韵”,尊重艺术规律,百花齐放,百家争鸣,那还是“有序“的。因为有了这样的规定,反而就变成“无序“了,也把诗歌玩进了“死胡同”。

何也?请听笔者慢慢道来,理由大致有三:平水韵和词林正韵,是我国古代为进行科举取仕时的特别规定,由清代学者总结编纂而成,以区别唐宋以前的诗词格律。但经过元、明、清、民国和现当代的发展后,语言语境早就发生了变化,此其一;二、古代方言非常重,语音根本无法统一,所以当时很多大诗人的作品如李杜苏辛等,在甲地合韵,在乙地则不一定合韵了,所以为什么我们现在用普通话读诗和用闽南语或粤语等地方语言读诗词,区别非常大;其三、由于年代久远、古代韵书中的一些发音早已遗失,比如“入”声,就在古韵书中丢失了,那么谁敢保证现在的“平水韵“和“词林正韵“,就一定是古韵书呢?

我国有拼音的普通话,早在1913年就开始了。到了1955年,新中国成立几年后,我国正式推广普通话,至今也有七十多年了,几乎涵盖了现当代所有读书人的学习过程。这么统一的标准不用,却偏偏要去用谁也无法保证准确的“平水韵“和“词林正韵”,这是“有序“还是“无序“呢?在笔者看来,现在标注的所谓平水韵或词林正韵,其实就是少数人在搞的“潜规则”,因为只有这样,他们才显得高深莫测,为所欲为。如果是按现在的汉语发音标准,以他们的诗歌水平,还能如此随心所欲吗?所以许峰老师“崇古不固古“的诗观理念,略有思考能力的人,都会认同。

许峰老师这首诗说的这些状况,细思极恐,因为揭示的这种现象,不光是抨击了诗坛,还给我们揭示了一个更加深刻的道理,少数人认可的“规则“,或者不一定是真“规则“。只是以“规则“为愰子,干不规则的事,这种情况,在社会上不是很多吗?

二、一花一草皆蜜意 一醉一痴尽缠绵

《谁解离愁》是诗人返乡探亲时的又一巅峰之作。这次引发的反响更甚前面几首。在我研究许峰老师的诗歌诗学以来,他返乡作品的阅读量一次比一次高。写作的体裁除了前年正月初六在列车上草就的《春节返粤有感》是古体诗外,其它三四首,都是以新诗出现。这首诗据诗人讲:

“这次回故乡探亲,对我感受最深的就是:我当年19岁当兵离开家乡时,我那个生产小队(现在的村民小组)一百多人,除了出嫁女外,我参军前在家认识的大人小孩,快50年过去了,现在只剩下十几人了,想请到一起聚聚,好几位已经行动不便了!想到此不禁唏嘘人生苦短、岁月无情,真真切切地感受着一个“垂暮游子”与家乡和父老乡亲见一面少一面的那种无奈和悲怆。这就是拙作《谁解离愁》的主题由来。“

这首诗也引发了广泛的讨论,评论就达到了160多条,点赞都有三百多赞,这个数据,几乎可以横扫大半个诗坛了。而且评论的级别非常高,有数十位文化大咖和党政军的领导,参与了进来,比如孙德江老师,就是级别非常高的老领导,且看他的评论:

“读了许峰老师的《谁解离愁》慨叹不已。这首诗是作者今年又回故乡探望亲人后离别旅途中思绪情感的抒发。作者老家在湖北蕲春,小家在广东惠州,据说作者几乎每年都要回老家探望,这首诗当是作者多次体验离别老家亲人愁绪的集中写照和艺术再现。诗歌历史上写离愁的作品较多,几乎已翻不出新意了,但许峰老师这首诗还是能够让人耳目一新。其所以如此,关键在于两点:一是意象新颖。比如,作者用“因为那愁,似慈母白发串起,似严父皱纹织就”,这样写还是很少见的。又如,“告别一次故乡,便将归途拉长一分,告别一次父老,重逢希望又淡一层”、“告别成来世重聚前奏”、“接一把凉凉的细雨攒成泪线。静静淌难休。”诸如这样的句子既形象又深刻,是人人心中有而笔下无的创新之句,读者必会感同身受。二是思绪深沉,近乎哀痛。这正是作者能创造出崭新意象,深刻意境和沉郁意蕴的内在因素。我们完全可以想象,一定是作者每次离别故乡,都是一次乡愁情感的煎熬,一次对故乡亲人爱的升华,一次光阴逝去的惋惜,一次生命价值的拷问,一次人生意义的哲思。正因为作者有如此厚重深刻的思维和别有内涵的乡愁,才坚持定期定时地年年必返故乡探望,那怕自己也已儿孙俱全,步入老年,回老家却不会间断;才能创造出不同于许多诗人的独特意象、意境、意蕴,使自己的诗歌新颖别致,让读者印象深刻,产生共鸣。 还是应了写作的一个老经验:只有感动自己,才能感动读者;只有情之切,才能意之浓,只有思之深,才能文之采。“

笔者认为许峰老师的这首诗,堪称当代的“新游子吟”,写出了整个时代的痛点、泪点和分离状况,所以很能同频共振,得到所有游子的共情。这首诗的结尾,情感转化和艺术处理,非常巧妙,堪称范本之作一一由物象变为情境,由“细雨“转化“泪”点,而且是由抽象转为形象的图标,因为情感其实是捉摸不到的,但有了雨的衬托,泪的渲染,使诗人的情感形象鲜明,呼之欲出。所以此诗的意象、动静、虚实、韵味、留白等都达到了难以描述的高度。这首诗的情感真挚深沉,带有“悲秋“色彩,但更能看出诗人对故乡故土的眷恋。这首诗所产生的震撼力,当然也像山呼海啸一样,滚滚而来,令人感同身受,内心震动。笔者认为这首诗,是写乡土诗、乡情诗的典范,所以以这首诗为例,来分析一下许峰老师新诗作品中的章法结构。我们先来看这首诗:

《谁解离愁》

许峰

九天朦胧

丝丝细雨

扑向苍茫

滋润着江河原野

却难缓游子离愁

因为那愁

似慈母白发串起

似严父皱纹织就

扯不断磨不烂

分分寸寸

萦绕在心头

岁月不饶人

时光难温情

垂暮游子

告别一次故乡

便将归途拉长一分

告别一次父老

重逢希望又淡一层

也许

告别成来世重聚前奏

问世间万物

谁解个中愁

车在奔驰

影在随行

离乡的路在延伸

路边草木在风中倒退

飞鸟和鸣却不解怅惘

我把手伸到车窗外

抓不住任何留声

接一把凉凉的细雨

攒成泪线

静静淌难休

一一草就于乙巳年初夏告别故乡和亲人返粤途中

三、一筝一笛和清弦 一山一水生雨烟

什么章法结构呢?不同的领域有不同的解释。诗文中的章法,就是指布局谋篇的法则。结构是指诗文书画的各部分搭配,这些都会影响到作品的连贯性和逻辑性。文学作品的谋篇布局很重要,有些体裁可以错落有致;有些则必须层层递进、一气呵成。诗文的结构分为两部分,一个是整体的,是“纵向“结构,就是根据谋篇布局的需要表现出来的层次;另一个是局部的,也就是句式结构,这一部分是“横向“的。一个句子的结构融合了诗人的情感与艺术特色,这个就离不开“法“,比如语法、技法等;数个句子的结构就构成了“章”或“节“。

这首诗的开篇和结尾极有画面感和震撼力,读后就会产生深刻印象,现在我试举一例,简单分析:第一句“九天朦胧“(主谓结构:九天是主语,朦胧是形容词,做谓语,这四个字,可以说用无声的语言,进行了静态描写,渲染了诗人那种难以描述的灰朦朦的心境。)

第二句“丝丝细雨“(偏正结构,定语+修饰语,进一步渲染了心境,并把无声的语言,转化为具体的意象“细雨“,细雨又是眼泪的代指。请注意,这里出现的“细雨,与结尾出现并转化为眼泪的“细雨“是相呼应的,构成了一个小宇宙,这就是章法。)再来看第三句:“扑向苍茫”(动宾组合,“扑向“带有视觉冲击力,“苍茫”表现出空间的抽象感。)第四句:“滋润着江河原野“(动宾组合的持续体,使抽象感再度具象化。)

这些语境在诗中不断交织出现,这恰恰就是诗人情景与心境从清辙到朦胧,从朦胧到清辙的情感、不断跌宕起伏的过程。在上面的文中说过:好的文学作品,是形象与情意的融合,诗人通过这些简洁的语言,借助语法逻辑的灵活性,表现时空关系和幽远朦胧的意境。许峰老师的诗歌作品,每个字的细微作用都有非常丰富复杂的暗示,所以他的诗不但整个的章法结构好,每一句也都有气势万千的变化,这和杜甫的艺术特色是相同的。杜甫的诗深沉厚重,艺术成就非常高。而许诗可以说是得了其精髓,尤其在这首诗中最明显。

诗歌是宗教,又不是宗教,如果你只有一种宗教信仰,那基督教告诉你永生,佛教告诉你还有来生,道教说你通过修炼可以长生:有了宗教信仰,在人生的道路上也是很好的,因为有了盼望。

但中国的诗歌毕竟不是宗教,只是一种融合了宗教思维的哲学思想,所以还兼有儒家讲的“三不朽”——立德、立功和立言。所以诗人19岁离开家乡,报效祖国,建功立业。而到了年老的时候,就会回顾:“我的一生到底为了什么?“这是发自内心的追问,也就是儒家所说的“不朽“。

这首诗总的来说,达到了“一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头“的艺术效果。在任何时代,真正的好诗其实是不多见的,期待有更多的文朋诗友加入到我们的研读团队,为推动我国优秀的诗歌文化许峰诗学的发展而努力!

四、自信阴穴能躲雨 难逃油锅煎与烹

今天讲的这几首诗,见许峰老师的主题诗集《咏物悟道100首》第185一191页,有著名诗评家邓三君老师的点评,著名书画家朱学明老师的画配诗。我们先来看原作原评:

其一、诗叹诗

近闲翻几本时下诗集,虽长篇巨著,亦华丽多彩,但大多应景穷酸、空洞无物,读来似屎臭难闻,似尿骚难耐!观如今眼下诗坛,忆昔年“扬州八怪”所厌所憎,故此一叹:

行文立意当为先,千古流传靠民间。

妇孺相诵方绝句,顾镜穷酸能几年?

其二、叹泥鳅

窃喜污淤滑溜行,不羡阳光泥隐身。

自信阴穴能躲雨,难逃油锅煎与烹!

其三、叹曹操

曹操一生,为了达成自己的帝王梦想,挟主负友,横征暴敛,弄得华夏大地处处硝烟,民不聊生,被后世称作巨奸。其结果梦想未圆,人已入土,江山易手,故此一叹!

生为一己皇权梦,挟帝横征逆天穹。

三尺黄土柩囊处,江山易主两手空。

其四、赏乐曲《太湖美》

一筝一笛和清弦,一山一水生雨烟。

一花一草皆蜜意,一醉一痴尽缠绵。

邓三君老师诗说,其一、此诗提出了一个严肃问题:诗为何物,诗为何用?鄙人并非弃绝花前月下,亦非抗拒风月无边,只是诗的主旨和意象、语言和诗意不可丢。本诗作者导语似乎过于犀利尖刻,静心而想,其诗所言,通俗易懂,诗理易见矣!

其二、此诗以泥鳅为喻,告诫人们做人做事要正直、实在、见得阳光。太过奸滑之徒,也许能得一时之逞,但最终难以逃脱被人们唾弃和惩罚的命运。泥鳅的圆滑、喜浊、玩阴的特性,恰到好处地隐喻了社会上从不光明磊落、喜欢暗地搞鬼玩阴招的小人。

其三、曹操一代枭雄,为达到个人目的不择手段,无所不用其极矣。正如现今有些官员一旦大权在握,不求发展,不为民众,只会利用权力中饱私囊,封妻荫子,不过最终还是锒铛入狱,那些投机钻营、挖空心思的伎俩,营造的也不过是两手空空的一场梦!

其四、真正的音乐,是无须歌词的,那里面所包含和容纳的内容气象万千。记得初调惠州时,没有住房,租住在一个朋友岳父家的出租房里,周末独处的时候,就喜欢听轻音乐。我最喜欢那首《沧海一声笑》。望着窗外的青天白云,思绪就随着音乐飘向千里之外,化解了我心中浓郁的思恋与乡愁。

最近因家人突发事件,心情郁闷,好久没有接触轻松的文字了,今晨读许峰兄发来的诗歌《赏乐曲<太湖美>》,让我几天来密布铅云的心胸忽然豁亮轻松起来。这首诗,极为洗练简洁,准确而恰到好处地揭示了蕴含在音乐中的丰富内涵。这真是一首好诗。

五、一筝一笛和清弦 一山一水生雨烟

今天讲的这五首诗是两种体裁三种心境,体裁是新诗与古体诗;心境是咏、叹与独白。下面我们再来看他的第一首《叹泥鳅》,托物喻意,诗人取“泥鳅”的“滑”,抨击了社会上那些抖小机灵、偷奸耍滑的群体。让那些自以为高明的人,如坐针毡而有所启示:“自信阴穴能躲雨“,却“难逃油锅煎与烹!“偷奸耍滑,损人不利己,其实是一种人性的悲哀。

《叹曹操》这首诗借古讽今,曹操在历史上的评价褒贬不一。有人说他雄才大略,有人说他是奸恶曹操。解读历史题材,我还是很慎重的,所以查了一下百度,这些资料也是对曹操有多维评价:曹操是中国历史上一位极具影响力和争议性的人物,他在政治、军事和文学方面都有显著的成就,但曹操的屠城行为,滥用民力,性格上的多疑和残忍,篡夺汉室天下反映了他的复杂性和多元性。诗人只选曹操一个被受争议的点,倡导的是国泰民安的民本思想。这对那些有雄心壮志的人,是一味“猛药“。以人为本,天下为公,才是人间正道,才能得到历史的肯定和民众的爱戴。

第四首赏乐曲《太湖美》,很有特色,是一字诗或者复字诗的一种,但又有区别。从这首诗中我们可以看出,许峰老师的美学观,受到了屈原的影响。“香草美人“是屈原诗中对大自然环境的独特意象,是后世诗人由内而外的审美追求。这首诗尽管没有直接引用屈原的意象,但美学痕迹依然清晰可见。这首诗的语言也特别唯美,从笔者把整首诗的诗句,都做了小标题,就可以看出笔者的喜欢。这些诗句,如果请书法家写成条幅,挂在客厅、书斋、办公室或其它文化教育场所,是不是就平添了几分书卷气,并仿佛身临其境,徘徊在山川湖泊的美景之中!由于篇幅关系,我们来不及深度挖掘,这首唯美的好诗,留到下一章节,我们再讲。

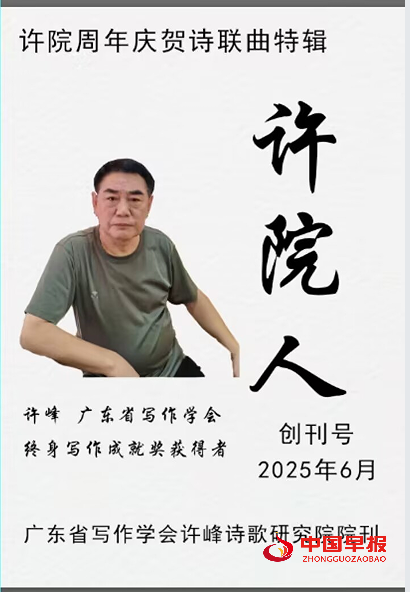

许峰 1957年3月30日出生于湖北省蕲春县檀林镇界岭村一个农民家庭,1974年高中毕业后当过小学民办教师、大队团支书、党支部副书记。1976年12月入伍到兰州军区,历任战士、连队文书、团宣传股战士报道员、营部书记,师、军、军区司令部新闻干事,其间在解放军报社学习,当见习编辑一年,随军赴云南老山前线轮战半年,是解放军南京政治学院新闻系首届毕业学员。1988年年底,调广州军区某集团军宣传处任新闻干事,1993年转业,历任广东省惠州市委组织部科员、副科长、科长,市委督查办主任、市委办公室副主任兼督查办主任,市委副秘书长兼督查办主任。在部队18年从事新闻工作15年,自己独作和与人合作发表新闻、言论、诗歌、报告文学等作品1000余篇,其中110余篇获得兰州军区、广州军区和有关新闻媒体优秀作品奖。许峰的事迹曾以“我就是我”为题,被编入《军旅新闻方阵——全军优秀新闻干部风采录》一书,结集出版了《武都路133号》(报告文学集)、《留在绿色军营的记忆》(通讯集)、《许峰获奖新闻作品选》、诗集《咏物悟道100首》、诗集《中国百座名山题咏》、诗集《四季如歌》、诗论《许峰诗论》七本书。广东省首届写作终身成就奖的获得者。

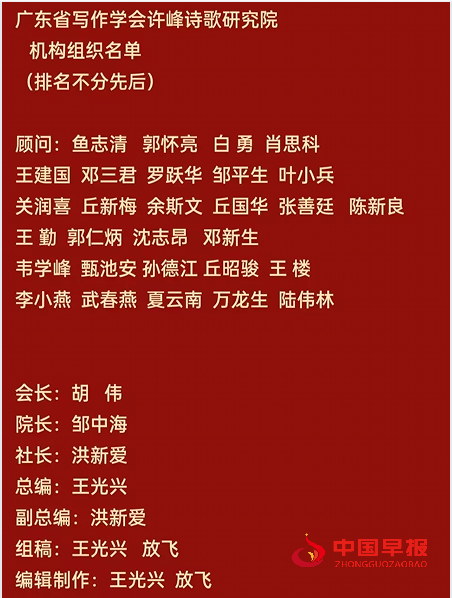

作者简介:邹中海,广东省作家协会会员、广东省文艺批评家协会会员,广东作家联盟编委会主编,广东省写作学会许峰诗歌研究院院长。央视诗歌《致敬钟南山》的抒写者。有多篇、首诗文获奖、馆藏、选进教辅和翻译为英、日、韩等文字。(组稿:洪新爱 王光兴)

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: