最热新闻

查看手机网站

深耕乡土文献 助力乡村振兴 ——记广东省江门市新会文化守望者区小健的15年坚守

中国早报广东讯(记者 王光兴 通讯员 吴妍俊)在全面推进乡村振兴的时代浪潮中,文化振兴是乡村振兴的“魂”与“根”,于南粤大地上绽放出绚烂光彩。在广东省这片文化沃土上,孕育出一批以文化力量助推乡村振兴的践行者。如刘耀霞、黄华欢、容可权、区小健等扎根乡土的文艺工作者,正以其专业素养和赤子情怀,为乡村文化振兴注入源源不断的活力。他们或传承民间艺术,或挖掘地方文献,或创新文化表达,共同谱写着乡村振兴的文化画卷。

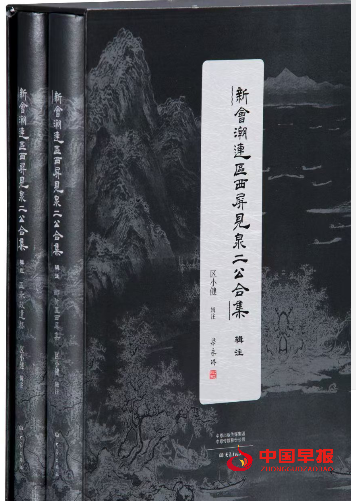

今天,我们的目光聚焦于其中一位以文献整理和文化遗产保护助力乡村振兴的典型代表——区小健先生。作为明代乡贤西屏公区越的后裔,这位从金融行业退休的文化工作者,以十年整理古籍、五年田野调查的执着坚守,完成了从金融精英到文化使者的华丽转身。他倾注心血完成的《新会潮连区西屏见泉二公合集辑注》(以下简称《合集辑注》)与《新会碑刻》两部著作,不仅让珍贵的地方文献重焕生机,更通过文化资源的挖掘与整理,为新会乡村振兴筑牢了深厚的历史文化根基。

十年古籍整理:为乡村振兴注入文化基因

乡村振兴离不开文化根基的滋养,而文化根基,往往就藏在那些被岁月尘封的典籍中。2010年,区小健返回潮连寻根,乡人将一套民国版《乡贤区西屏集》(区越文集)及《区奉政遗稿》(区越之子区元晋文集)赠予他留念。翻阅这些明代乡贤遗作,他既因身为清官后裔而自豪,更为文献的沉寂无闻而惋惜,于是决心重新整理、校注这两部文集。未曾想,这个朴素心愿的实现,竟付以十年光阴去潜心雕琢、细致打磨。

从金融行业跨界到古籍整理,区小健先生以“临老学吹打”的谦逊态度,开始了长达十年的学术耕耘。他的足迹遍布众多图书馆及文献提及之地,埋首断简残编,以“愚公移山”的毅力潜心于考证、点校、注释与整理工作。古文字的艰深,史料的散佚、版本的甄别、史实的考订,重重的学术险峰都被其严谨细致、锲而不舍的治学精神所征服。

2023年1月,凝聚其心血的《合集辑注》正式出版。作为江门市首部系统性古籍辑注著作,该书不仅填补了地方文献整理空白,更成为推动乡村文化振兴的重要载体。在5月21日新会景堂图书馆举行的专题分享会上,来自文史领域的专家学者齐聚一堂,共同探讨如何将古籍研究成果转化为乡村振兴的文化动能。这部融合现代学术规范的辑注本,通过创新性的整理方式,成功激活了沉睡的地方文献资源,为乡村文化品牌打造、文旅融合发展提供了丰富的文化素材,切实增强了乡村振兴的文化软实力。

五年田野调查:激活乡村文化记忆

在新会这片文脉悠长的沃土上,沉默的碑刻散落于祠堂古桥之间,字迹或清晰或模糊,静静地诉说着过往岁月的荣光与沧桑。对大多数人而言,他们或许仅是风景的点缀,但对区小健先生而言,这些沉默的石碑却是他开启地方历史尘封之门的钥匙,引领他开启了一场长达五年,以严谨治学为舟、以赤诚守望为帆的田野征程。

乡村振兴需要系统梳理和保护乡村文化资源。2016年,区小健先生在翻阅《新会古建筑楹联选》时,发现其中有百余处讹误,这让他深感地方文献记录的严重不足,于是下决心系统搜集、抢救新会古庙碑刻史料。正如他所说:“作为新会人,仅收录楹联不够,必须抢救碑刻史料。”

自2019年11月27日摄录第一通古碑起,区小健先生就开启了为期五年的乡村振兴文化寻根工程。2020年11月后,他的足迹更遍及新会境域的所有自然村落。五年间,他共拍摄275通古碑、206副刻石或刻金柱古楹联。在沙蓢村康王庙,他亲凿覆盖碑文的灰层,成功还原清代石刻;在天台乡戴舍人庙,他以碑文结合族谱,纠正了地方志的谬误;在蓢头村,他四进村落,破解了陆节庵身份之谜。这些扎实的田野调查不仅填补了历史空白,更让村民重新发现家乡的文化价值,为乡村振兴注入了强大的文化自信。

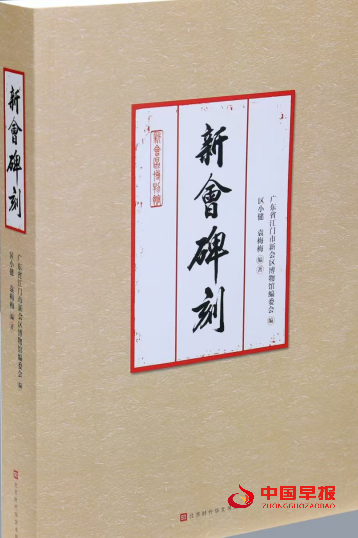

2024年出版的《新会碑刻》,正是这五年心血的结晶。这部著作系统梳理了新会地区的碑刻资源,为乡村旅游开发、乡村文化建设提供了重要参考,是文化助力乡村振兴的生动实践。

文化赋能:乡村振兴的探索与实践

区小健先生十五年的文化坚守,探索出了一条文化赋能乡村振兴的有效路径:

首先,他通过深入挖掘地方文献,让沉睡的文化资源重焕生机,为乡村振兴提供了文化支撑。其次,他以严谨的学术态度开展文化工作,树立了乡村文化建设的专业标杆。最后,他注重文化成果的转化利用,通过出版著作、举办分享会等方式,让文化资源真正服务于乡村发展。

在全面推进乡村振兴的新征程上,我们需要更多像区小健先生这样的文化守望者。他们以文化自觉助力产业兴旺,以文脉传承促进乡风文明,以历史智慧赋能乡村治理。区小健先生的故事告诉我们,乡村振兴不仅是经济的振兴,更是文化的振兴;不仅需要物质投入,更需要精神滋养。

展望未来,我们期待更多社会力量投身乡村文化振兴,在挖掘中传承,在传承中创新,让悠久的文化传统成为推动乡村振兴的强大动力。正如区小健先生所说:"由于是一己之力,不管水平如何,我已经尽力矣!"这种无私奉献的精神,正是乡村振兴最需要的精神财富。在无数文化工作者的共同努力下,乡村文化振兴的美好蓝图必将变为现实。

区小健先生既为新会人民筑起了巍峨的精神家园,亦为中国地方历史、社会史、文献学、金石学等领域的研究贡献了独到而坚实的新会案例。历史的回响,因他的坚守与严谨,在新时代下愈发清晰、悠长。

本文作者:吴妍俊,女,新会人,笔名碧泉。现为中山市作家协会会员,中山市华侨历史学会学术委员会委员,广东省民间文艺家书画篆刻专业委员会委员,广东省写作学会许峰诗歌研究院顾问。

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: