最热新闻

查看手机网站

大鳌人的红棉情怀

黄华欢

位于广东省江门市新会区新会大鳌镇对红棉(木棉树)的崇尚源远流长,红棉被视为英雄树和地域精神的象征,与当地文化、历史紧密相连。

一、大鳌对红棉的崇尚

大鳌人将红棉视为精神图腾,体现坚韧、英豪之气,并融入日常生活和文化艺术创作中,并涌现出岭南画派书画名宿、茅龙书法大师卢乔根先生以及大批诗书画优秀人才,如孙才球、卢林枝、张煜锋、罗金焕、郭家澎、冯健梅、冯长玲、冯永洪、梁志华、孙才会、吴汉琅、梁志云、钟杰祥、谭龙成、卢冠英等。

历史渊源:清朝咸丰年间(1851—1861),十围村长老在鱼塘边种植红棉树,寓意“水塘作墨砚,红棉作文笔”,象征文风兴盛、人才辈出。该村后来涌现孙尚文、冯胜、梁日升等文人雅士;特沙村的卢冠英在十围村的红棉树下设馆写字,服务社群,或许深受红棉精神的鼓舞也成了闻名遐迩的“红棉书法家”;十围村村民认为:孙才球、孙才会昆仲也是因红棉精神鼓舞而一举成名天下知的。

红卫岛(大鳌镇辖下)一棵300多年树龄的古红棉,被誉为“五邑最美木棉”,成为大鳌的文化地标,象征“英雄树”精神。

精神象征:大鳌人视红棉为“红棉精神”的化身,代表“上善若水”的博大情怀和坚韧品格。诗人冯长玲、梁志华等考证指出,红棉精神反映了大鳌人从中原迁徙而来的奋斗史,并深入浅出地论证了大鳌人不是疍人的事实,冯长玲的至理名言:“大鳌原非疍民之地”成了流行语,遐迩传闻。

文化体现:诗词创作:大鳌楹联学会成员(如卢林枝、张煜锋、冯健梅、冯永洪、冯长玲、梁志华等)常以红棉为题赋诗,赞颂红棉的壮美与历史底蕴。

旅游与教育:红棉树是文旅核心景点,政府将其融入乡村振兴项目;学校(如特沙小学)通过书画课程教学生描绘红棉,传承本土文化。

社会活动:每年三月花期,红卫岛古红棉吸引大批游客,形成“赏花游”热潮,带动当地经济。政府通过科学养护(如土壤改良、健康巡查)保护古树,并倡导文明游览。

二、邵华将军与红棉的故事

2004年,毛泽东儿媳邵华将军专程到访大鳌,与红棉树结下不解之缘:

事件经过:2004年3月22日,邵华将军(时任中国人民解放军军事科学院正军职少将、中国摄影家协会主席)在参加“第十届中国国际摄影艺术展——江门巡回展”期间,慕名前往大鳌镇红卫岛,为300多年树龄的古红棉树摄影采风。

民间传说:坊间流传,邵华采风当日“精神特别爽快”,回京后“似年轻了十多岁”,增添红棉树的神秘色彩。当地人认为古树吸收天地精华,能带来好运与活力。

历史意义:邵华的访问提升了红棉树的知名度,使其荣登《广东支部生活》杂志封面,成为大鳌“网红打卡点”,并强化了红棉作为“英雄树”的文化符号。

三、关于红棉的民间传说

大鳌红棉树衍生出丰富传说,体现民间信仰与文化记忆:

红卫岛“神木”传说:红卫岛古红棉被尊为“神木”,相传为玉皇大帝下凡所植,旨在护佑岛民“幸福安康”。传说树龄300多年,吸收日月精华,具有“保佑苍生、消灾辟邪”的神力。

在树下许愿“最为灵验”,每年三月许愿者络绎不绝,香火鼎盛,形成独特民俗活动。

十围村红棉传说:咸丰年间种植的四棵红棉(成活三棵),被视为文运象征。村民砍树制农具后,仅存一棵,但传说“长老寄意灵验”,现代仍出书画名家孙才球,强化红棉与人才辈出的关联。

其他地区关联传说:虽非大鳌专属,但新会区流传红棉“英雄气魄”故事,如日寇侵华时会城红棉被砍时“喷出血红汁液吓退敌人”,反映红棉在岭南文化中的普遍神圣性。

大鳌镇对红棉的崇尚源于其历史文脉与精神象征,邵华将军的访问和民间传说进一步丰富了红棉的文化内涵。红棉不仅是大鳌“英雄树”和文旅名片,更承载着人才辈出、社区凝聚的集体记忆。如今,政府通过保护古树、推广文学、诗词、诗歌、书画和旅游,延续这一传统。

据了解,大鳌人一直希望当地政府把凤凰文武之地的特沙小学卢乔根艺术馆、革命老区南沙小学桃荫别墅、藏龙之地第一石风景区、大鳌尾湿地公园、红卫岛古红棉、十围村古红棉、沙头顶风景区等优秀的文旅资源整合起来,并规划好旅游参观线路,为机关、社团、学校旅游研学活动提供一个优质的服务平台。

大鳌,是一个处处都有故事的地方。岭南名镇、革命老区、渔米之乡、沙田一枝花、凤凰之地、文武之地、藏龙之地等,都是该镇的代名词,而每个代名词当中,都蕴含着一个美丽的故事;在红棉精神召唤下,智慧、勤劳、勇敢、豪迈的大鳌人正以崭新姿态,昂首阔步地走向世界,走向未来。

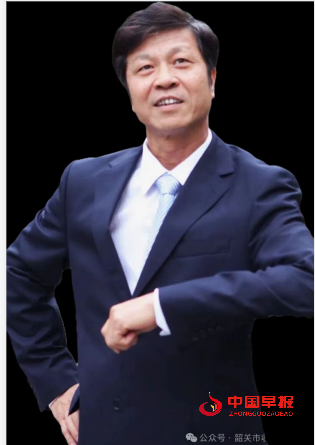

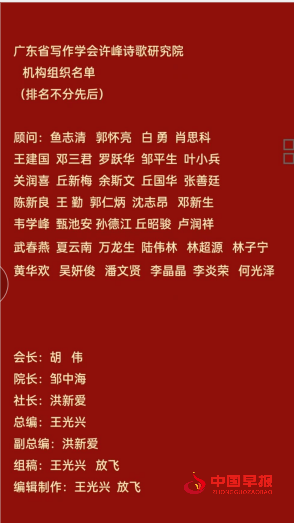

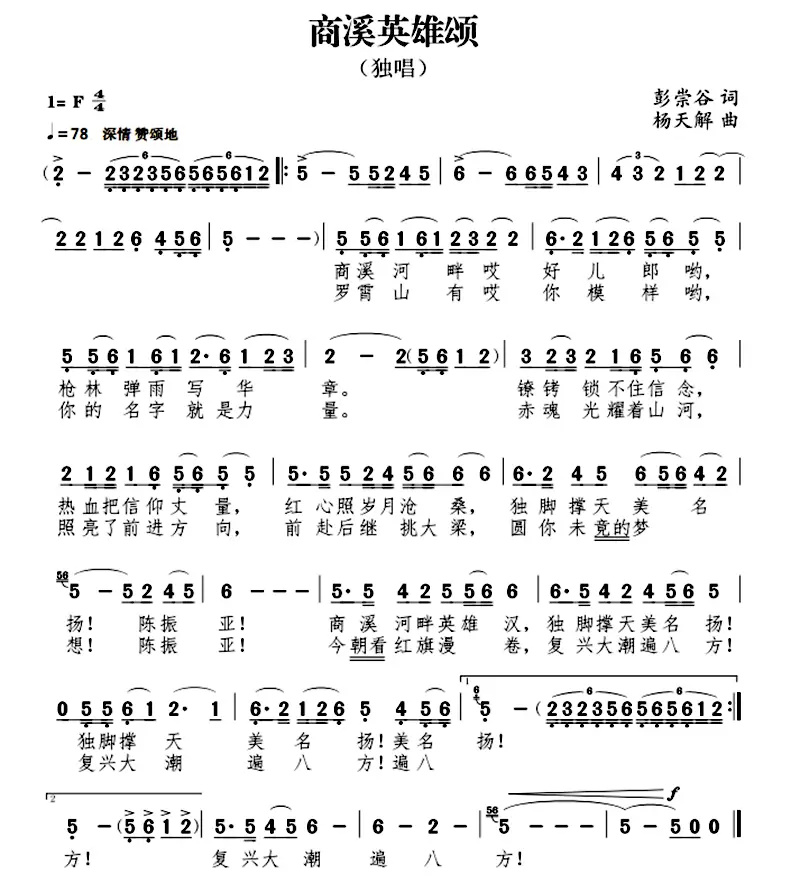

【本文作者】黄华欢,广东省江门市新会区沙堆镇独联村人。研究员,客座教授。当代著名画家、音乐家、教育家,主要著作有《沙田放歌》《沙田民歌读本》《粤海华章》等,有“沙田民歌之父”美誉。现为中国音乐家协会会员。(组稿:王光兴 洪新爱)

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: