最热新闻

查看手机网站

文化赋能乡土 星光点亮振兴路 ——记广东省江门市林超源在乡村振兴中的文艺力量

中国早报广东讯(记者 王光兴 通讯员 吴妍俊)在全国上下齐心协力推进乡村振兴的时代大潮中,广东省宛如一片孕育希望的沃土,涌现出一批深深扎根乡土、情系桑梓的文艺名家。他们凭借深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,化作源源不断的动力源泉,为乡土发展注入蓬勃生机,成为乡村振兴道路上熠熠生辉的文化星辰。刘耀霞、黄华欢、容可权、李炎荣、林子宁、林超源、区小健、甄池安,这八位扎根乡土的艺术家,正以其满腔热忱与卓越才华,为南粤乡村的文化振兴之路铺就璀璨的基石。

今天,我们的目光聚焦于其中的杰出代表——林超源先生。他不仅是百年名校暨南大学的资深校友、优秀共产党员,更是一位始终心系乡土、以文兴乡的坚定践行者。自广东省江门市政府财贸委员会退休后,他全身心投入到文化事业中,尤其致力于挖掘、传播侨乡本土文化,将个人深厚的文学积淀转化为推动乡村文化繁荣的实际行动,为乡村振兴贡献了卓越的文艺力量。

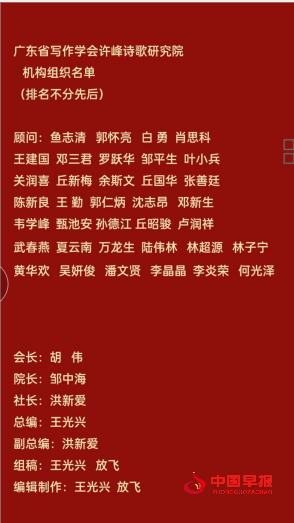

林超源先生1944年9月出生于江门市新会区沙堆镇独联村,那是一座充满温情故事而又极具乡土魅力的村庄。1968年,他从暨南大学毕业,怀着梦想与热血,前往台山市烽火角军垦农场接受解放军(41军123师㟷山英雄团)的再教育,并于一年后荣获“五好学员”称号。1970年参加工作;1980年10月加入中国共产党,历任科员、副主任科员、科长等职务,还曾荣获广东省饲料工业行业先进工作者的称号。2004年退休后,他更是将满腔热忱倾注于文化传承与乡土建设中,担任《中国侨都》杂志社副社长兼副总编辑、《独联侨刊》顾问、江门市比干文化促进会顾问和广东省写作学会许峰诗歌研究院顾问等职,在文化的舞台上持续发光发热。

一、文化传承:深掘乡土文脉,铸就集体记忆

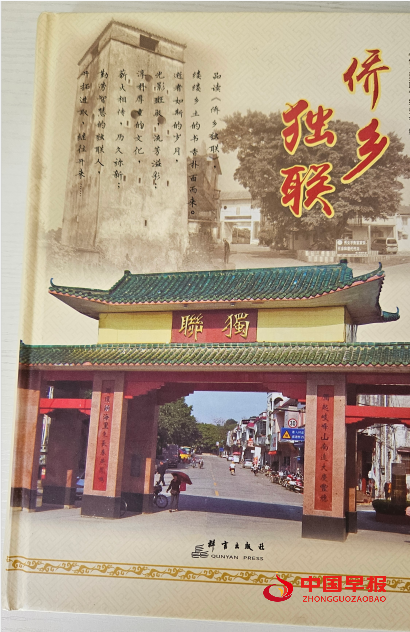

林超源先生对故乡独联村怀着深厚的赤子之情。退休后,他义不容辞地担任了《独联侨刊》顾问,并以高度的责任感和使命感投入到工作中。历时三年多,他全力主导策划并协助编撰了39万字的乡土文化巨著——《侨乡独联》。这部厚重的“集体家书”,系统梳理了独联村的历史、人文与风物,是对本土文化的一次抢救性整理与深度呈现,为乡村留下了珍贵的文化根脉和历史记忆,极大地增强了村民的文化认同感与凝聚力,成为文化赋能乡村振兴的典范之作。

二、文艺创作:以笔为犁,耕耘振兴沃土

自幼热爱文学的林超源先生笔耕不辍,其作品深深扎根于侨乡沃土,字里行间饱含对家乡的深情厚爱,流淌着对侨乡的眷恋与赞美。其代表作《东湖赋》生动描绘了江门东湖公园的自然风光与人文底蕴,将侨乡的独特魅力展现得淋漓尽致。这部作品凭借其出色的艺术价值,荣获由中共中央组织部老干部局和《秋光》杂志社颁发的全国征文三等奖。他还创作了“东湖漫笔”“东湖八景颂”“独联赋”“武夷行”“百年侨校,伟哉暨南”等佳作,每一篇都独具特色,散发着浓厚的文化气息。其报告文学《中国画坛的一棵长青树——访我国新会籍著名画家伍启中》,全文约6000字,以细腻的笔触,深度挖掘了新会籍画家伍启中的生平、奋斗足迹及艺术成就,为人们了解这位画坛巨匠提供了珍贵的材料。这些发表在《江门日报》《中国侨都》《华夏》等刊物的诗文,不仅是时代的赞歌,更是宣传侨乡魅力、提升乡村文化影响力的重要载体。

三、搭建桥梁:引智聚力,活化乡村资源

林超源先生深谙文化振兴需要汇聚多方力量,并在此方面展现了非凡的引领作用。他长期担任暨南大学江门校友会领导职务。2023年,暨南大学校友总会授予他“卅载芳华奖”,表彰其在校友工作中的卓越贡献。2024年,年届八旬的他,仍以暨南大学江门校友会原会长、原名誉会长的双重身份参与迎新活动,勉励即将入读暨大的新生以毛主席、习近平总书记为榜样,努力学习,学成后报效国家、反哺乡梓。他的谆谆教诲如同一盏明灯,照亮了新生们前行的道路。同时,他还担任《独联侨刊》顾问、广东省写作学会许峰诗歌研究院顾问等社会职务,不遗余力地为乡村引入高层次文化资源,为乡村文化的发展注入新的活力。

林超源先生与江门市竹园诗社社长黄华龙是多年好友,他多次向黄社长力荐:独联村作为广东省文明村、宜居乡村、“百千万工程”示范村,文化建设成效显著,且拥有大坑里绿道等众多旖旎风光。受此吸引,黄华龙社长此前曾携家人先行探访独联村。村党委书记林新庆热情接待并亲自陪同黄社长一家参观了村中各景点,此行给黄社长留下了深刻而又美好的印象。

2025年6月21日上午,林超源先生协同黄华欢校长、卢润祥主席,带领广东省写作学会许峰诗歌研究院的专家、学者及文艺界友人赴独联村采风调研,深度领略这座底蕴深厚、最具岭南风情的历史文化名村的风采。

当天下午,在黄华龙社长带领下,江门市竹园诗社全体社员数十人专程来到独联村采风参观。社员们漫步在独联村的古巷中,欣赏着古朴的建筑,感受着浓厚的文化氛围。活动结束后,社员们深受触动,纷纷挥毫泼墨,赋诗填词,盛赞独联村的文化建设成就与优美的自然风光。他们的诗词如同一股清泉,流淌着对独联村的赞美与喜爱之情。

这两次密集且高规格的文化采风对独联村的意义重大,也显示了林超源老师引智聚力的核心作用:

1. 显著提升知名度与美誉度: 省级诗歌研究院和市级知名诗社的接连到访,是对独联村文化价值和建设成就的高度认可,有效扩大了其在省内文化界的影响力,提升了乡村品牌形象。

2. 深度挖掘与生动传播文化:专家调研系统梳理了独联村的文化底蕴,而诗社成员的即兴诗词创作,则以情感丰富的文学形式生动记录了独联村风貌,成为传播魅力的鲜活载体。

3. 搭建桥梁并注入新动能:活动成功建立了与省级学会、市级诗社的宝贵联系,为未来深化合作、引入更多文化资源奠定了坚实的基础,为独联村在“百千万工程”下的文化建设和乡村振兴注入了新的活力,推动独联村的文化事业迈向新的台阶。

四、桑榆情怀:心系家国,余热生辉

虽已年逾八旬,林超源先生的心依然年轻,始终心系家国。每晚,他都会准时观看《新闻联播》,了解国家大事,关注国家的发展。他至今仍保持着学习的习惯,每日潜心研习书画,在墨香与色彩中寻找心灵的宁静与创作的灵感。同时,他持续活跃于校友会等平台,传承校训,凝聚情谊,像一位温暖的长者,关怀校友们的成长。他以高度的文化自觉和无私的奉献精神,持续为江门乡土文化振兴倾注心力,特别是乡村文化事业的繁荣,贡献着智慧与力量。他的精神就像一盏明灯,激励着更多后来者为乡村文化事业的发展贡献力量。

林超源先生是乡村振兴宏大叙事中一个闪耀的文化符号。他以文载道、以情系乡,通过编撰乡土典籍、创作文艺精品、搭建文化桥梁、引智活化乡村等一系列实际行动,生动诠释了文化在乡村振兴中的核心驱动力量。他就像一位文化守护者,不仅守护乡愁记忆,让那些珍贵的文化传统得以传承和延续,更激活了乡土潜能,为乡村发展注入了新的活力。他为独联村乃至更广阔乡村的振兴之路,夯实了文化根基,注入了不竭的精神动力。他的实践深刻证明,深厚的文化底蕴与赤诚的乡土情怀,正是点亮乡村未来最璀璨的星光,而林超源先生本人,正是这星光中明亮而温暖的一束,恒久照耀着乡村文化发展的道路。

本文作者:吴妍俊,女,新会人,笔名碧泉。现为中山市作家协会会员,中山市华侨历史学会学术委员会委员,广东省民间文艺家书画篆刻专业委员会委员,广东省写作学会许峰诗歌研究院顾问。

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: