最热新闻

查看手机网站

楚韵新声 士人风骨 ——记一代诗学宗师许峰老师

文 / 邹中海

诗人简介:

许峰。1957年3月30日出生于湖北省蕲春县檀林镇界岭村一个农民家庭,1974年高中毕业后当过小学民办教师、大队团支书、党支部副书记。1976年12月入伍到兰州军区,历任战士、连队文书、团宣传股战士报道员、营部书记,师、军、军区司令部新闻干事,其间在解放军报社学习,当见习编辑一年,随军赴云南老山前线轮战半年,是解放军南京政治学院新闻系首届毕业学员。1988年年底,调广州军区某集团军宣传处任新闻干事,1993年转业,历任广东省惠州市委组织部科员、副科长、科长,市委督查办主任、市委办公室副主任兼督查办主任,市委副秘书长兼督查办主任。在部队18年从事新闻工作15年,自己独作和与人合作发表新闻、言论、诗歌、报告文学等作品1000余篇,其中110余篇获得兰州军区、广州军区和有关新闻媒体优秀作品奖。许峰的事迹曾以“我就是我”为题,被编入《军旅新闻方阵——全军优秀新闻干部风采录》一书,结集出版了《武都路133号》(报告文学集)、《留在绿色军营的记忆》(通讯集)、《许峰获奖新闻作品选》、诗集《咏物悟道100首》、诗集《中国百座名山题咏》、诗集《四季如歌》、诗论《许峰诗论》七本书。2025年3月,获得广东省首届写作终身成就奖。

一、缘起:一首诗与一个研究院的诞生

三年前,我在朋友圈的层层涟漪中,偶然读到了一首题为《中国高铁咏叹》的诗。这首诗以细腻的笔触,勾勒出高铁旅途中的一幕:一位来自乡间的老太太,因不谙卧铺乘车之道,情急之中抱着孙儿在上铺向下撒尿。在周围旅客的斥责声中,诗人却从老太太“诚恐和惊慌”的道歉里,读出了她的无奈与窘迫。于是,他主动提出与老人调换铺位,化解了这场风波。

诗的最后几句至今烙印在我心里:“我对老太太说/你带孩子下来/我坐上铺/老太太连连作谢/几位恼火的旅客/这才停止了骂娘”。这首看似平实的诗作,实则是惊涛骇浪的前奏。但由于诗人的及时介入,化解了一场可能引发的矛盾纠纷。而诗歌本身,在当时正沸沸扬扬的“屎尿屁能否入诗”的论争中,也宛如一记清亮的法槌。它告诉我们:文字本无雅俗之分,唯品德、心念有高下之别。“屎尿屁”若出于低俗的炫奇,自然污人眼目;但若用于呈现人性的善意与体谅,却可成就一首充满温度的好诗。许峰老师的这首诗,正是以其真实的遭遇、真诚的反思,让一段关于“尿”的故事,升华为人性理解的咏叹调。

这首新诗,我走进了许峰老师诗歌诗学的世界。这首诗也仿若一把钥匙,打开了诗人思想宝库的大门。但与我第一次接触到诗人新诗不同的是,诗人的诗歌宝库,以古典诗词居多。而且,他还是一位资深的战地记者和培养了多位出类拔萃学生的良师。

两年前,我收到了许峰老师托战友夏志红先生带来的三本诗集和一本诗论。展卷细读,我才意识到,这位隐居惠州的诗人,早已在文坛耕耘四十多年,成就斐然。他的诗作气象宏大,立意高远,字里行间洋溢着家国情怀与士人风骨。从那一刻起,我开始了对许峰诗歌的系统研究。在研究过程中,许峰老师曾邀我前往惠州一聚。但我却迟迟未行——我想做一个试验:仅凭诗作呈现的精神世界,能否推断出诗人真实的人格魅力?中国文人历来有“文如其人”与“道貌岸然”两种走向,许峰老师属于哪一种?

越是深入他的诗作,我越是被其中蕴含的浩然正气与悲悯情怀所震撼。从《咏物悟道100首》中对自然万物的哲理观照,到《四季如歌》中对生命轮回的深情咏叹,再到《中国百座名山题咏》中对华夏文明的精神礼赞,许峰老师的诗歌始终立足于“意”,追求“道”,展现出一种难得的精神高度。

然而,我也暗自担忧:我的解读是否过度拔高?万一见面后发现现实与想象相距甚远,又当如何?一年前,当我的第一部研究作品即将完稿时,我终于与夏志红、默生两位老师一同前往惠州,见到了许峰老师本人。见面那一刻,所有的疑虑烟消云散——真实的许峰老师,远比我在诗作中读到的更加丰盈、更加动人。他豪爽大气而不失温文尔雅,风趣幽默而内含深沉思考。我们在惠州的日子里,受到了当地文朋诗友的热情接待,而每个人谈及许峰老师,无不交口称赞他的为人与为文。

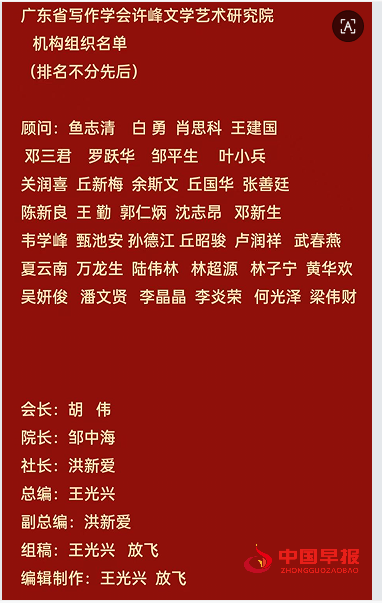

回到中山后,我们以此次惠州之行的交流群为基础,组建了“许峰诗歌研究院”。令人惊喜的是,消息传出后,南北文人墨客纷纷响应,群贤毕至。但因为我们设置了“德艺双馨”的门槛,研究院始终保持着高水平的学术氛围与和谐的人际关系,堪称当代诗坛的一股清流。在建院一周年之际,我们收到了来自全国党政军各界领导和社会贤达的贺诗、贺文、贺联、贺词及书法艺术作品百余篇。这份沉甸甸的认可,让我们萌生了创办院刊的想法。这一愿望在2024年12月25日许峰诗歌研究院于暨南大学正式挂牌,以及2025年3月28日许峰老师荣获广东省终身写作成就奖之后,变得愈发强烈。

今年六月,在我的第三部许峰诗歌研究《<咏物悟道100首>赏析系列》即将完稿的时候,我们终于得以将这些珍贵的祝贺之作整理编辑,汇集成刊,作为许峰诗歌研究院的创刊号。编撰过程固然辛苦,但能为传承中华优秀诗歌文化尽绵薄之力,我深感欣慰。

二、轨迹:从蕲春山村到南国诗坛

许峰老师的人生轨迹,本身就是一首充满张力的叙事诗。1957年3月30日,他出生于湖北省蕲春县檀林镇界岭村的一个农民家庭。这片土地,曾是古代楚国的疆域,承载着屈原、闻一多等楚辞传人的文化基因。楚人“筚路蓝缕、以启山林”的开拓精神,“上下求索、九死不悔”的执着品格,早已融入这片土地的血脉。

1974年高中毕业后,许峰老师在家乡当过小学民办教师、大队团支书、党支部副书记。这段基层经历,让他深切理解了中国农村的真实面貌与普通百姓的喜怒哀乐。1976年12月,他入伍到兰州军区,开始了十八年的军旅生涯。从战士、连队文书、团宣传股战士报道员、营部书记,到师、军、军区司令部新闻干事,他一步一个脚印,在军队这座大熔炉中锤炼成长。其间,他在解放军报社学习一年,当见习编辑;随军赴云南老山前线轮战半年,经受战火洗礼;作为解放军南京政治学院新闻系首届毕业学员,他接受了系统的新闻专业训练。

许峰老师的学生肖思科教授在回忆文章中,描绘了那个年代许峰老师的一些往事:“他在原兰州军区司令部担任新闻组当报道组组长,我在下属高炮旅当新闻干事,经常请他给我们的报道员讲课,我也经常跟着他到北京《解放军报》送稿,来来往往都住在他八里窑的单身宿舍。”“机关工作他也如鱼得水,那个时候十九军的人在军区任领导的比较多,包括后来担任西安陆军学院院长的宋步先,当时担任军训部长,经常和他称兄道弟。”肖思科何许人也?他是我国著名的文化学者、出版家。曾任中央军委后勤杂志社社长,国防大学后勤学院教授。从这么高级别的大咖口里说出来,其份量可想而知。

据《羊城晚报》的报道显示,许峰老师在部队的十五年新闻工作中,独作或与人合作发表新闻、言论、诗歌、报告文学等作品千余篇,其中百余篇获得各级优秀作品奖。他结集出版了《武都路133号》(报告文学集)、《留在绿色军营的记忆》(通讯集)、《许峰获奖新闻作品选》三部著作,其事迹以“我就是我”为题,被编入《军旅新闻方阵——全军优秀新闻干部风采录》。

1988年年底,许峰老师调往广州军区某集团军宣传处任新闻干事。作为“特殊人才”引进的他,人还没到,房子就已经准备好。当时的军政委、后来担任军区政委的雷鸣球上将对他十分重视,亲自部署他的工作生活安排。在那段时间里,他“又像一场旋风,把这个军的新闻工作搞得红红火火”。

1993年,许峰老师转业地方,历任广东省惠州市委组织部科员、副科长、科长,市委督查办主任、市委办公室副主任兼督查办主任,市委副秘书长兼督查办主任。从军营到地方,从新闻到政府官员,他实现了人生的华丽转型。

他的另一位如今已是中国报告文学副会长的学生如此评价许峰老师的才情和雄心壮志:“家国情怀,不甘寂寞;文釆斐然,将军梦!”

确如他的学生所说,不甘寂寞的许峰老师在2017年退休后,重新拿起“文”笔,开始了诗歌创作的新征程。五年间,他出版了《咏物悟道100首》《中国百座名山题咏》《四季如歌》三部诗集和诗论《许峰诗论》,发表了数百首诗歌,拥有近百万固定读者,获得了张道诚、纪东、陈优生、汤聘辉、邱锋、李金坤、罗国良、肖思科、邓三君等六十多位诗歌界、文学界“大咖”和党政军领导的好评,成为诗歌界独一无二的王牌诗人。

尽管艺术成就如此之高,但他却始终“游离于当今诗坛外围”,连市县一级的作协、诗协会员也没有加入。这种特立独行的姿态,恰恰体现了他不随波逐流的独立人格。其实以他的艺术成就和条件,早在上世纪八十年代,就可以加入中国作家协会的了。如今他很多的学生、如原是许峰老师报道员的邹冰等,都早已是中国作协会员。

三、诗观:在浑浊诗坛中的清流独奏

2022年7月,许峰老师出人意料地发表了《告别诗坛》一文,在文学界引起不小震动。在这篇万字长文中,他直言不讳地批评了当今诗坛的种种乱象,并宣布了自己“告别诗坛”的决定。笔者简单地陈述这篇重磅文论的几个关键点:他写道:“写下‘告别诗坛’这个题目,似乎有一种诚惶诚恐的感觉。因为尽管一些读者根据我的出身和诗歌的特点,或称我为‘爱国诗人’,或谓‘军旅诗人’,说得好像我俨然就是一位了不起的诗人了……实际上我是游离于当今诗坛外围的一个诗歌‘流浪汉’。”

笔者认为,许峰老师的这篇告别辞,相当于一篇战斗檄文,不是消极的退隐,而是积极的批判。许峰老师以其一贯的锐利眼光,指出了当今诗坛陷入的四大“死胡同”:

其一,走进了自我陶醉的死胡同

许峰老师认为,现在的诗坛大量充斥着“小我”作品,许多诗人沉醉于狭隘、低级、无聊的情态与趣味。他痛心疾首地举例:“我就曾读到一位所谓的大诗人的‘作品’,把拉一泡尿的弧度都写成了一首诗。无独有偶,看看著名作家贾某某的女儿、某文传学院教授贾某某的《雪天》:‘我们/一起去/尿尿/你/尿了一条线/我/尿了/一个坑’。”

对此,他旗帜鲜明地提出自己的诗学主张:“行文立意当为先,千古流传靠民间。妇孺相诵方绝句,顾镜穷酸能几年?”他认为,诗歌创作必须关心百姓疾苦和社会弊端,而非“顾镜穷酸”、自我陶醉。

其二,走进了“风花雪月”的死胡同

许峰老师指出,现在的诗坛充斥着堆砌辞藻、内容贫乏、思想感情不健康的诗文。他从余某某的《我穿越大半个中国来睡你》到贾某某的《日记独白》,剖析了诗坛低俗化的倾向。

面对这种局面,他坚守自己的创作原则:“不追风花雪月,不喜无病呻吟,不抠格律平仄,坚持行文意先。”他的诗歌,无论是咏物还是抒怀,始终着眼于家国天下、百姓苍生。

其三,走进了固古自缚的死胡同

作为多以七言四句为体的诗人,许峰老师经常被质疑“不合律”。对此,他回应道:“我写诗歌,崇古但不固古。”他认同北宋刘攽“诗应以意为主,文词次之”的观点,强调“创作一首诗词,首要的还不是考虑它的语言、节奏、韵律等,而是必须先确定立意”。

他讲述了一个令人啼笑皆非的经历:一家诗歌季刊的总编想帮他的诗作评一等奖,但有两个评委因他的诗“不合平仄”而反对,总编暗示可通过“红包”解决问题。许峰老师断然拒绝:“感谢他的信任,也不是在乎一千元钱,但我的诗根本不是合律的,评委们要这么认为那就不评罢了。”这种不同流俗的态度,正是他独立人格和风骨的体现。

其四,走进了追逐名利的死胡同

许峰老师痛心于诗坛的腐败现象:“现在写诗队伍中,为数不少的爱好者,以为名人说得不会错,误导一批人。诗歌比其他文体更有理由搞活动的原因是有人制造和夸大‘诗歌被边缘化’的‘诗歌危机论’,于是以正能量的‘救生者’身份,宣传诗歌,推广诗歌,‘抢救’诗歌,因此,诗歌奖、诗歌节、诗歌会、诗歌选美、诗歌音乐会、诗歌春晚、诗歌模特,还有‘诗歌x里行’,真是五花八门。”

他对那些成为“应召女郎”的评论家们更是直言不讳:“他们个个是资深教授,诗界名人或前辈,为了名利,成了诗‘首’们的‘应召女郎’,招手即来,来之能吹,颠倒诗歌黑白、跟在权力屁股后面高喊‘年轻态口服液’‘人口见效喉片’‘超薄快感不孕套’,指鹿为马,完全忘记了诗歌的祖宗与宗义,其实这背后的交易不堪入目。”

正是基于对诗坛这些弊端的深刻认识,许峰老师选择了“告别”。但这种告别,不是创作的终止,而是对浑浊诗坛的决裂。他写道:“以上就是我决意离开诗坛的感受与想法,也许待到我看到诗坛有所改变的时候会重返。”

四、诗作:士人情怀与楚韵新声

许峰老师的诗歌创作,实践着他“崇古不固古”“行文意为先”的文学主张。他的诗作题材广泛,形式多样,但始终贯穿着一条主线——深沉的爱国情怀与士人精神。

其一,在咏物中悟道,于细微处见精神

许峰老师对“寒冬三兄弟”——霜、冰、雪的吟咏,尤为读者称道。他另辟蹊径,赋予这些自然之物以人格化的高洁、刚正和真善。如《霜》中的“万物枯荣进粉妆”,《冰》中的“冰心玉洁天下同”,《雪》中的“涓涓细流润桑田”,既描绘了自然特性,又寄寓了人格理想。难怪这组诗歌发表后,被十多个文学平台、报刊刊登和转载,88岁高龄的语文教育家、古诗词研究专家罗国良教授也“惊喜不已”地参与评介。

其二,关注社会现实,心系天下苍生

许峰老师的诗作从不回避社会问题。《“娘炮”的叹歌》表达了对西方“奶头乐文化”战略的警觉,对华夏未来的担忧;《恩师恩重》在表达师恩感念的同时,提醒人们关注中华民族传统美德,对现代教育表达了深切的关怀;《苍天四象题咏》通过风、水、雷、电等自然现象,鞭挞后工业文明对自然的破坏,呼唤绿色生态意识的建立。

他的学生肖思科教授精辟地指出:“考察历史,楚人的祖先在公元前200年左右,从中原迁移到南方,部落的酋长是中国的第一位哲学家,也是周文王、周武王和周成王的‘三代帝王师’,楚人筚路蓝缕、以启山林,大启群夷、问鼎中原,是与古希腊同时代世界上最强大的帝国,创造了800年璀璨的礼乐文明。”“许峰无愧于楚人的后裔,读他的诗赋文章,无处不弥漫着这一种楚风楚韵的气息。”

其三,军旅情怀不改,忧患意识长存

作为曾经的军人,许峰老师对国防和军队建设保持着深切的关注。《军装情》表达了对军队的深厚感情,《远去的驼铃》则通过对冷兵器时代、常规武器时代的告别,思考现代战争与科技强军的关系。他对三国人物的系列评述,表面是评说历史,实则影射当代世界格局下的“楚河汉界”。

他的学生邹冰认为:“许峰老师的诗不是用笔写出来的,他是用心在写诗,子归泣血终成诗!我从他的诗中一下读出楚韵和楚风,恰恰是读到他的诗词文章所具有的楚人风骨!”

五、人格:有趣的灵魂与酒神精神

在肖思科教授笔下,我们看到了一个更加立体、更加生动的许峰形象:“许峰是我的老师,师傅带徒弟心口相传的那一种。我们有30多年交往,他不苟言笑,偶尔笑起来也不大触及灵魂且羞涩,因为他总是紧锁着浓眉在思考东西,仿佛人世间的问题都要从他大脑过滤。但也有得意的开怀大笑,或者是把眼珠子瞪得像鹅蛋一样训人的时候,那是他人生皱褶里面的霸气。”

肖教授还描绘了许峰老师的一些有趣特质:“在我的印象中,他小时候没出过什么远门,尽管他后来走南闯北,但他在过马路人行道的时候,总带着一种小跑步,从行为学的角度讲,他不像城里人在十字街口那么从容,或多或少缺乏一种安全感。”

更生动的是对许峰老师饮酒的描述:“据我所知,他在部队的时候爱好就很单一,几乎不怎么运动,现在可能更与高尔夫、网球和其他健身项目无缘。可能让他感兴趣的事,只有酒和烟,书和笔。”“听惠州的朋友讲,有一次请他去陪客,半斤酒下肚之后,把桌上的人像开‘班务会议’一样训导,闹得客人硬是没搞清楚是怎么回事。所以,在惠州的朋友有一句话:喝酒之前,许峰是惠州的,喝酒之后,惠州是许峰的。”

这种“酒神精神”,从他的同乡、另一位知名的评论家邓三君老师那里也得到佐证。但他们都认为:“许峰好酒,并非简单的嗜好,而是一种创作状态与人生境界。许峰爱酒是一个境界,这个酒神的境界创造出一个更为阔大的格局,那就是把写诗这种自娱自乐淡化,而一门心思为这个民族鼓与呼,为天下苍生用笔墨。”

许峰老师的正直与担当,不仅体现在诗作中,更体现在实际行动上。他的学生回忆:“那是他在市委担任督察室主任的时候,某地因为强拆百姓的房屋使群众民不聊生,他在处理这件事情的时候怒发冲冠,不仅让当地的官员赔偿道歉,而且对群众的扶贫要包办到底。有人从中来说情,但他坚决不干,并表示出不查到底不罢休的劲头,这的确让我陡然起敬,感觉到市委用这个人用对了。”

这种为民请命的精神,与他的诗歌创作一脉相承。他的学生肖思科教授精辟地总结道:“许峰晚年已经在这里找到价值和逻辑,我估计他会顺着这一条路走下去,因为这似乎是一种宿命,一种楚人的历史、性格和风骨带来的命运。许多人可能不知,这对湖北人来讲是多么的重要,从文学的角度讲,没有楚人就没有中国诗,中国诗的两大源头是《诗经》和《楚辞》,如果说《诗经》是地方曲目的大合集,那么《楚辞》就是当年楚人的情怀!”

六、并非结语:诗魂坚挺,风骨长存

许峰老师曾在他的《告别诗坛》中写道:“历史上,诗人本是知书达理之人,是吟唱圣洁之人,是不与邪恶为伍之人。遗憾的是,当诗歌被糟蹋得不成样了,当更多的真诗歌真诗人在属于自己的诗歌家园却没有户籍和位置、没有耕田、没有座位的时候,我当然不能安然于所得的名声而自鸣得意。相反,我为此感到悲哀。”这段话,道出了他“告别”的真正原因——不是厌倦创作,而是拒绝同流;不是放弃诗歌,而是坚守诗魂。

从湖北蕲春的山村少年,到西北军营的新闻干事,再到南国政界的党员干部,最后成为特立独行的诗人,许峰老师的人生轨迹,本身就是一首充满张力与美感的诗。他的诗作,继承楚辞传统,发扬士人精神,在当代诗坛独树一帜;他的人格,坚守正道,不随流俗,展现出知识分子的风骨与担当。他获得广东省终身写作成就奖,实至名归,令人高山仰止。

作为许峰诗歌的研究者,我有幸通过他的诗作结识这位令人尊敬的师长。他的诗歌,不仅给我以艺术的享受,更给我以精神的启迪;他的人格,不仅令我敬佩,更成为我人生的楷模。

在许峰诗歌研究院成立一周年并再次更名为“广东省写作学会许峰文学艺术研究院”之时,我谨以这篇拙文献给许峰老师,感谢他对我的提携与扶持,感谢他为当代诗坛、文坛、艺坛乃至政坛注入的清流与正气。

诗坛或许有浑浊之气,但诗魂永不泯灭;诗人可以告别诗坛,但诗歌则会代代相传。许峰老师以其独特的创作实践与人格魅力,为我们展示了在喧嚣时代中,如何保持精神的独立与创作的纯净。这条路,他将继续走下去;这诗魂,将在无数读者心中生生不息;而广东省写作学会许峰文学艺术研究院,这块金字招牌,则会在历史的长河中永远闪烁!(组稿:晓星 放飞)

2025年9月于中山

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: