最热新闻

查看手机网站

诗心铸魂 文脉拓新 ——邹中海文学之路与许峰文学艺术研究院的使命征程

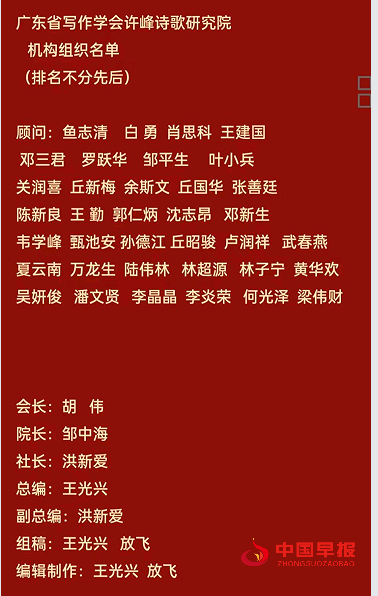

中国早报广东讯(记者 王光兴 通讯员 吴妍俊 洪新爱)广东省写作学会许峰文学艺术研究院在会长胡伟和院长邹中海的正确领导下,始终坚持以许峰诗歌诗学为指导思想,奉行“行文意为先,崇古不固古”的核心理念,坚持以海纳百川,百花齐放的开放性和包容性为导向,坚持以人民为中心,坚持守正创新,目前已经取得了辉煌灿烂的成绩。

一、文苑深耕:诗韵流芳 评论生辉

邹中海是广东省作家协会会员、知名文学评论家,三湘文学与三湘诗派的创始人,现任广东省写作学会许峰文学艺术研究院院长。他长期致力于诗歌创作与文学评论,尤其在许峰诗歌研究领域贡献卓著,学术成果丰硕。

邹中海先生的作品始终浸润着深厚的现实关怀与家国情怀。他的诗歌敏锐地把握时代脉搏,善于以现实题材传递深刻思考。抗疫诗作《致敬钟南山》经中国关工委推荐并在央视播出,广受好评;其创作扎根生活、观照现实,诗风清新生动,融抒情与哲思于一炉,常以朴素意象折射生命感悟。代表作《故乡》《黄昏》等语言精炼、情感浓醇,意蕴绵长。多首诗作被中山市博物馆永久珍藏,彰显出非凡的文化价值与艺术影响力。

2018年8月,邹中海先生于长沙创立《三湘诗韵》,主持诗词研讨会,主编《三湘诗人》杂志,成功助推一批诗人作品走向海内外刊物。2019年,他的《红薯》《车工》《夜》《泪痕》四首诗歌刊发于《世界日报》;《粮仓九章》获省级大奖,并应邀出席中国作协诗歌委员会与《诗刊》社主办的文学活动。2020年,《诗词里的中秋月》入选初中教辅;《致敬钟南山》被央视推介并被中山市博物馆收藏;他荣获“中华诗园实力诗人”称号。2021年,他创办《三湘文学》;诗作《传奇故事》获河南省年度诗人奖;《一粒黄豆磨出的黄金》《小康路上》分获中山市三等奖与入围奖。同年,获《中山日报》“年度优秀通讯员”,作品首登《羊城晚报》。2022年,其撰写的许峰诗论见于学习强国、人民日报客户端、《邵阳日报》及美国《诗殿堂》《海华都市报》等平台;散文《鞋垫的记忆》再度入选教辅。

在文艺评论方面,他专注研究爱国诗人许峰,提出“崇古但不固古”的学术理念,先后完成《四季如歌》《中国百座名山题咏》《咏物悟道100首》三部评论专著,相关文章被人民日报客户端、学习强国、中国网、中国报道及海外媒体广泛转载,学术影响远播国际。

二、许峰研究院:缘起风范 志启新程

2023年11月,邹中海与许峰老师初次会晤,为他从容的大师风范与温厚亲和的人格魅力所折服,更深深钦佩于他在诗歌艺术上的卓越成就。受其感召,同年12月,他倡议发起“许峰诗歌研究群”,后升格为广东省写作学会许峰诗歌研究院,并出任院长。研究院汇聚洪新爱、王光兴、叶小兵等一批核心骨干,秉持“行文意为先、崇古不固古”的理念,积极推动许峰诗歌及中华优秀传统文化传播。研究院自成立以来,坚持高标准遴选人才,广泛吸引学界、政界与军界等多领域专家学者加入,逐步构建了一个跨界面、多层次的文艺交流高地。

2024年12月,研究院成功举办周年庆典,南北名家荟萃,贺诗联曲逾百篇;同月25日于暨南大学正式挂牌,获二十余家媒体报道,实现从民间团体到省级学术机构的关键跨越。2025年2月,邹院长与胡伟教授、许峰老师在暨南大学的见面,共商未来发展方向,进一步明确战略方向。

三、 平台构建:交流共融,影响渐强

在邹院长的引领下,研究院积极开展对外交流与文化共建:2025年5月,他代表机构参加香港美术家协会中山德艺善挂牌仪式,并接受人民网、新华网等央媒专访;6月至8月,组织赴新会宋元崖门海战文化区采风,推进南北名家交流,并在全省范围内新增金钟湖传播点、三溪德艺善道文创基地、大鳌诗书画社、斗门黄华欢名家工作室,且在岭南画派大师李英士故居授牌。通过一系列的战略布局,研究院的文化影响力与社会辐射力得以持续深化和增强。

在学术与传播建设方面,研究院架构日趋完善,设立顾问团队与院刊系统,至2025年9月15日已发行院刊700余期,并推出建院一周年贺诗纸刊。同时广泛吸纳高层次人才,聘请卢润祥主席、黄华欢校长、硕泉公司董事甄池安先生,以及横栏镇文武双全的企业家何光泽、茅龙书法大师李炎荣等四十余位专家顾问,显著提升学术实力与跨领域协同能力。目前,研究院已凝聚360多位文艺家与爱好者,形成层次丰富、创作活跃的专业群体,并获多个文化世家及机构支持,社会基础日益坚实。

邹院长始终秉持“以人民为中心”的创作导向,以许峰诗歌美学为根基,广泛团结南北文艺名家,推动诗歌与书法、绘画、评论等多艺术形式深度融合,不断拓宽表达边界。

四、更名焕彩:格局升华 使命拓展

2025年9月12日,经广东省写作学会批准,研究院更名为“广东省写作学会许峰文学艺术研究院”。从“诗歌”到“文学艺术”,不仅是名称的更迭,更是格局的升华和使命的拓展。按邹院长规划,研究院将充分挖掘和利用平台资源、名人资源与名作资源,致力于精心打造当代人文高地。未来将陆续设立许峰诗歌研究院、许峰新闻研究院、南北名家文艺研究院等分支机构,持续深化对中华优秀传统文化的挖掘、传承与创新。这一重要转型,堪称机构发展史上具有里程碑意义的全新跨越。

五、结语:诗心永驻 文脉传承

邹院长一贯谦逊低调,在回顾成绩时,衷心感谢许峰老师的提携、胡伟会长的支持以及顾问团队与同仁的共同努力。正如北京大学高材生、资深外交官王勤所言:“邹院极具才华,而且极为低调。”中国人民解放军大校白勇誉其“思路清晰,务实担当”;暨南大学教授胡伟赞他“一身诗意,用心经营,可圈可点”。惠州学院原党委书记陈优生感慨:“感谢邹院长,把不可能完成的事变成了现实!”

邹院长曾说:“愿做诗的奴隶,一生为诗而歌。”他以战略视野、坚实步履和深沉诗笔,不仅为自己在当代诗坛赢得重要一席,更带领许峰文学艺术研究院成长为岭南乃至全国具有广泛影响力的文艺机构,持续为中国诗歌与文化的赓续创新注入澎湃动力。

附邹中海院长为贺研究院更名所作之诗:

胡伟会长的豪迈大气

在岭南的时空中划出光明的涟漪

许峰老师的诗歌才学

携带两颗星的能量再启新程

当两位导师的思潮碰撞融合

恰好是长江黄河文化的入海口

金钟湖的波光延续了时间的古韵

木棉在十二月的暨南园留下的点点滴滴

如火如荼吐出芬芳的气息

三百六十多位南北名家

沿着珠江浅吟低唱

南峰北勇三剑客

代表同一阵营各自高峰的图腾

绘画在三溪古村落的石板路上

长出新的韵脚

斗门民歌在水墨画中荡出新枝

一枝竹一支歌广泛传播的夜晚

那盏灯光

守护了非遗的典籍

红头文件里的综合成熟

拓印在新闻学与诗歌中写实写虚

浪漫和飞跃

恰好,也是许峰文艺的精华与心跳

长江边上老樟树的气韵

新学风播种华夏文脉

未来得及命名的星火

也已在许院的版图上生根

一一写于2025年9月15日

【本文作者】吴妍俊,女,新会人,笔名碧泉。现为中山市作家协会会员,中山市华侨历史学会学术委员会委员,广东省民间文艺家书画篆刻专业委员会委员,广东省写作学会许峰诗歌研究院顾问。在《中国早报》《人民基层在线》《中国农业网》等新闻媒体发布作品数十篇。

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: