最热新闻

查看手机网站

教授论道/王佩良:富兰克林发明避雷针是西方伪史 中国早就发明了避雷装置

王佩良张若彤 柏莲花 高莎莉 宋雨萱

湖南工商大学数字媒体工程与人文学院

盛夏时节,霹雳闪电经常劈折树木,毁坏房屋,甚至击伤人畜,给人们带来严重灾难。人们为对付雷电防止灾患,想尽了各种避雷的办法。提起避雷针的发明人,中外各国出版的书刊、教科书都会指向美国的“雷电之父”富兰克林·本杰明。史载,1752年7月某日,电闪雷鸣,富兰克林将一只特殊的风筝升上天空。这只风筝用一方丝手帕做成,上面系一根细金属线和一根金属带,再用钥匙缚在金属筝线的另一端,连接一个能蓄电的莱顿瓶,结果,钥匙不断有火花溅出,使莱顿瓶充电。这个试验表明,闪电也是电。富兰克林因此发明了保护建筑物不受雷击的避雷针。从此,安装避雷针成为一项重要的防雷措施,沿用至今。其实,富兰克林并不是避雷针装置的首创者。中国古人对雷电早有观测,对于探究雷电的奥秘取得了卓越成就,发明了世界上最早的避雷针装置。

起初,先祖不知雷电的成因,诞生了雷神的传说。《山海经·海内东经》:“雷泽有雷神,龙首人颊,鼓其腹则雷。”自殷商开始,人类开始观测雷电,对雷电及其灾害也有记述。距今约3500年前的甲骨文已有“雷”字。殷商出土文物多云雷纹饰,也证明古人对云和雷的关系有深刻认识。《易经》记载:“雷在地中。”电闪雷鸣,将电放入大地。司马迁《史记·殷本纪》曾记载,公元前1138年商王武乙被雷电击死。

西汉,董仲舒《春秋繁露》记载:“阴阳之气上薄为雨,下薄为雾风,其噫也。云其气也,雷其相搏之声也。”刘安《淮南子》提出:“阴阳相薄,感而为雷,激而为霆。”“阴阳相薄为雷,激扬为电。”他提出阴、阳二气彼此相迫产生雷,相互急剧作用产生电。这是关于雷电成因的猜想,具有朴素唯物主义成分,它破除了人们对雷神的迷信,解放人们的思想,从而激发人们征服雷电的种种发明。汉武帝时,木架构的宫殿经常遭火灾。方士“勇之”献策,说海中有“蚩”鱼,能用尾部激起浪花降雨,将它设在屋顶,可以消除火灾。汉武帝采纳其建议,在筑建章宫时,将蚩鱼形象设在屋脊上,并在蚩鱼尾部插一把扇形宝剑,称之为“蚩尾”,既具有喷水镇火之意,也具有避雷防灾之效。唐代《炙毂子》一书也记载了此事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,一位巫师建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在层顶上,就可以防止雷电所引起的天火。古籍中还有关于建筑物上“鸱尾”或“鸱吻”未接地的大量记录。其实,在建筑物外面潮湿的情况下,金属为芯的“鸱尾”尖端与大地能导电,起到避雷的作用。方士建议在屋脊上设置的“蚩尾”既美观,也具有避雷之用。能工巧匠让“鸱尾”接地,成为真正的避雷针。有时,猛烈的“落地雷”只毁坏“鸱吻”,而保全建筑物本身。《晋书》记载:“义熙二年(400)六月雷震太庙鸱尾。”《宋史·五行志》记载:“淳熙十六年(1189)七月乙丑,大雷震太室斋殿东鸱吻。”《绥寇纪略》记载:“崇祯十六年(1643)六月二十三夜,雷震奉先殿庙脊鸱吻,中有剑削拔去,不知落于何所。”类似暴雷击碎鸱吻而保全建筑物本身的情况,古书中记述颇多。

东汉,班固在《汉书·贾山传》中记载雷电的巨大破坏力:“雷霆之所击,无不摧折者,万钧之所压,无不糜灭者。”“雷霆”指响雷,钧为计重单位,一钧为三十斤,成语“雷霆万钧”即出典于此。王充在《论衡》中写道:“雷者,太阳之激气也。正月阳动,故正月始雷;五月阳盛,故五月雷迅。秋冬阳衰,故秋冬雷潜。盛夏之时,太阳用事,阴气乘之,阴阳分争,则相校轸。校轸则激射,激射为毒,中人辄死,中木木折,中屋屋坏。雷者,火也。”王充用气论解释雷电,认为夏天阳气占支配地位,阴气与其相争,发生碰撞、摩擦、爆炸和激射,而产生雷电现象,揭示了雷电的产生依赖于太阳位移的真相,雷电与季节、气候密切相关。

三国两晋时期,也有关于雷电的记载。三国孙吴赤乌二年(239),今江苏高淳县固城湖西北建造了保圣寺塔,这座楼阁式宝塔为四方七级,砖木结构,高31.5米。塔顶有4米高的铁制古刹,由覆钵、相轮、宝葫芦组成。该塔虽遭多次损坏,却从未遭雷击。因塔顶的铁刹是防雷装置,能有效避雷。

南北朝时期,有两则关于“避雷室”的记载。孟奥《北征记》:“凌云台南角一百步,有白石室,名‘避雷室’。”南朝刘宋人盛弘之在《荆州记》中记载:“湖阳县,春秋蓼国,樊重之邑也。重母畏雷,为母立石室,以避之,悉以文石为阶砌,至今犹存。”盛弘之做过刘宋临川王刘义庆的幕僚。刘义庆于元嘉九年(432)至元嘉十六年(439)出任荆州刺史。随刘义庆在荆州任职之便,盛弘之亲自考察荆州一带的山川景色、名胜古迹和风土人情,他的记载是可靠的。樊重是东汉光武帝刘秀的外祖父。樊重用文石为母亲建造‘避雷室’。文石可能是大理石,具有绝缘作用,既可防火,也可避雷。雷电的最大危害是引发物质爆炸或燃烧。石室可降低雷电的灾害。《南齐书》“五行志”记载:“永明八年(490)四月六日,雷震会稽山阴恒山保林寺,刹上四破,电火烧塔下佛面,窗户不异也。”雷雨天气,云层低且带有负电荷,感应地面,使地面产生正电荷,两者静电压可高达几十亿伏特,电流可高达几十万安培,放电时间仅百万分之一秒到百分之一秒,瞬间功率极大,一次闪电可释放能量1014焦耳,闪电柱直径约10-20厘米,里面温度可达一万摄氏度。佛像脸部一般镀金,具有导电性。落雷时,云层与地面之间形成强大的电流,通过镀金的佛面,使之瞬间发热而熔化。未遭雨水淋湿的干燥木质窗户是很好的绝缘体,不会出现“龙(雷)火得水而炽”的危险。

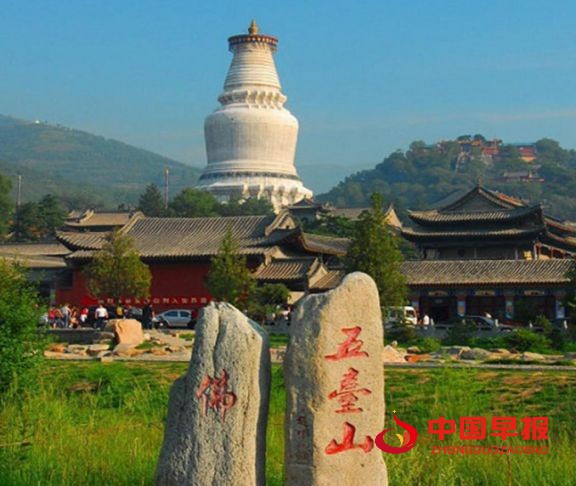

唐代,孔颖达在《左传》“疏”中解释雷与电的关系。“电是雷光”,“雷电者,阳气也,有声名曰雷,无声名曰电。”柳宗元在《柳州山水近治可游者记》中写道:“雷山两崖皆东西,雷水出焉,蓄崖中,曰雷塘,能出云气,作雷雨。”这段话的意思是,柳州的雷山,两个山崖的方向由东往西,雷水河流出的水蓄于两崖的山谷中,称为雷塘,雷塘中的水蒸发气化上升,形成云层而产生雷雨。这应该是世界上最早关于“地形雷”成因的论述,与近代科学对局部小环境“地形雷”成因的解释基本一致。武则天曾派人在山西五台山的五个“台顶”建立铁塔,以避雷击。唐文宗开成五年(840),日本僧人圆仁上五台山求法,他在《入唐求法巡礼行纪》中描述了这些避雷铁塔:“五台,万山之中心也,五百毒龙潜山而吐纳风云,四时八节,不辍雷雹频降。”“台面南有求雨院,顶上南有三铁塔,其一形似覆钟,周围四抱许。中间一塔四角,高一丈许。在南边者团圆,高八尺许。武婆天子镇五台所建也。”保圣寺塔顶铁刹和五台山顶铁塔的尖端虽未接地,但在大雨淋湿塔身、山体后,金属尖端与大地导电,具有避雷效果。

宋代,陆佃在《埤雅》中提出:“电,阴阳激耀,与雷同气发而为光者也。雷从回,电从申,阴阳以回薄而成雷,以申泄而为电,故也。 ……或曰雷出天气,电出地气,……盖阴阳暴格,纷争激射,有火生焉。”他指出:阴相相激,“其光为电,其声为雷。”沈括在《梦溪笔谈》中对这种现象的描述更加详细,“内侍李舜举家曾为暴雷所震。其堂之西室,雷火自窗间出,赫然出檐。人以为堂屋已焚,皆出避之。及雷止,其舍宛然,墙壁窗纸皆黔。有一木格,其中杂贮诸器,其漆器银扣者,银悉熔流在地,漆器曾不焦灼。有一宝刀,极坚钢,就刀室中熔为汁,而室亦俨然。人必谓火当先焚草木,然后流金石,今乃金石皆铄,而草木无一毁者,非人情所测也。佛书言,‘龙火得水而炽,人火得水而灭’,此理信然。”沈括在这里记述了雷电对金石和草水作用的不同效果以及佛书所述龙火(雷火)因有水而更炽的导电现象,实际上说明了我国古人在当时条件下对导体和绝缘体已有了初步认识。

南宋初年,庄绰在《鸡肋篇》描述了他在南雄州目睹雷击现场,“大雷破树者数处,而福慧寺普贤像亦裂,所乘狮子凡金所饰与像面皆销释,而其余采色如故。”正如他自己所说,“与沈所书,若相符也。”朱熹强调雷电的威力巨大,指出雷电是“阴阳之气,闭结之极,忽然迸散出。”周密在《齐东野语》指出:阴气凝聚,阳气被包围在里面,一下子爆炸起来,于是“光发而声随之。”宋代以来,建筑师们为了使屋室有人的地方避开雷击,精心构思,设计了悬空的“雷公柱”,减少了雷电通过立柱传至地面的可能,通过间接避雷措施,巧妙地消除了“跨步电压”的危险,如四柱不落地的广西真武阁,四柱不顶天的德庆县文庙等,就是典型的案例。沈括、庄绰、周密、朱熹等科学家通过长年的仔细观测,掌握了雷电活动的特征与规律。如雷电能沿金属流通,使金属熔化,而周围的非金属物体不会被雷电击坏。雷电最易击中宫殿寺庙等建筑物的鸱尾等突出部分。大地也与雷电活动密切相关。这些雷电活动规律,正是避雷针防雷的工作原理。

朱元璋推翻元蒙统治,定都金陵,曾派人到北京去捣毁元帝旧皇宫。参与此事的工部侍郎萧询曾在《故宫遗事》中记录当时的见闻。他见北京万寿山琼岛绝顶“广寒殿旁有铁杆,高数丈,上置金葫芦三,引铁练以系之。此系金章宗所立,以镇其下龙潭。”金章宗是金国皇帝,1190年至1209年在位,每年四月至八月,都要到凉爽的万寿山顶广寒殿避暑。夏季多雷雨天气,金章宗在“广寒殿”避暑,必须加强建筑物的防雷措施。他所立铁杆,上端的“金葫芦”成尖状,又使“金葫芦”和大地相连,所谓“镇龙”,目的是“避雷”。萧询所见,正是使“广寒殿”免受雷击的“避雷针”装置。军事家刘基指出:“雷为何物也?曰雷者,天气之郁而激发也。阳气闭于阴,必迫,迫极而迸,迸而声为雷,光为电。犹火之出炮也,而物之当之者,柔为穿,刚必碎,非天之主以此物激人,而人之死者适逢之也。”古人对雷电的成因及其瞬时高能性特征已有深刻认识。

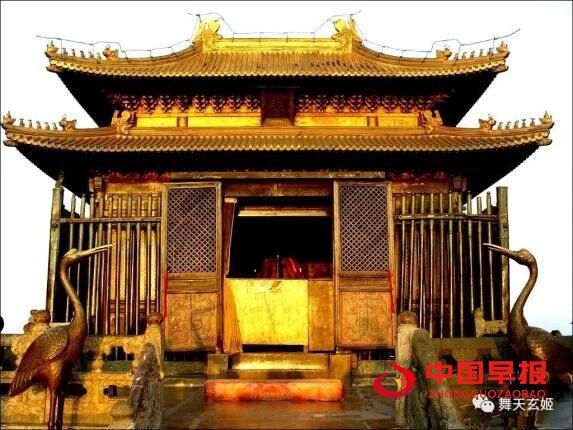

明永乐十四年(1416),在湖北武当山之巅天柱峰顶兴建一座铜铸鎏金的宫殿式金殿。正殿面积为13.7平方米,高为5.54米,重达数百吨,是中国现存最大的铜铸鎏金大殿,也是国家一级重点保护文物。据历史记载,金殿的全部构件是在北京铸成,经运河至南京溯长江水运至武当山,拼装榫铆而成。金殿建成伊始,就出现了祖师出汗、海马吐雾、明灯长亮、雷火炼殿等四种绝景奇观。雷火炼殿尤其著名。当大雷雨来临时,金殿四周出现一个个盆大的火球来回滚动,耀眼夺目,遇物碰撞,即发生天崩地裂的巨响。有时雷电划破长空,如利剑直劈金殿,刹那间,金光万道,直射九霄,数十里外可见武当峰巅之上红光冲天,如火山喷发,神奇壮观。令人称奇的是,任凭电闪雷鸣、震天裂地,金殿丝毫未损。雨过天晴,金殿经雷震雨洗,更加金碧辉煌。“雷火炼殿”成为武当山金顶的最大奇观。

古人创造出“雷火炼殿”的奇观,巧夺天工,事先肯定做过引雷实验,以确保金殿在雷电中安然无恙,完好无损。民国初年,在金殿后增建父母殿,在其左右增建签房和印房。三幢建筑粗俗简陋,三面包围,使金殿黯然失色。1958年,有关部门在金顶安装避雷针,却事与愿违,适得其反,金殿内的“须弥座”多次遭雷击受损,金殿后一棵千年古松因遭雷击而枯死,“雷火炼殿”奇观完全消失。安装了避雷针,反倒更遭雷击,令人费解。近年来,专家们深入调研,试图解开“雷火炼殿”之谜。武当山气候多变,云层常带大量电荷。金殿屹立峰巅,是一个庞大的金属导体。当带电的积雨云漂移过来,云层与金殿底部之间形成巨大的电势差,使空气电离,产生电弧,形成闪电。强大的电弧使周围空气剧烈膨胀而爆炸,看似火球并伴有雷鸣。金殿与天柱峰合为一体,本身就是一个良好的放电通道,又巧妙地利用殿脊与脊饰物,保证出现雷火炼殿奇观又不被雷击坏。明代工匠都能造出“雷火炼殿”的奇观,那么利用这些雷电知识发明制造出避雷及发电装置也并非不可能。

万历二十四年(1596),僧人释镇澄编撰五台山专志《清凉山志》,其中关于神灯、圣灯、佛灯的叙述屡见不鲜,其共同特征是,“灯”都出现在雷雨、云雾或风雪天,天色暗淡或黑夜的寺庙、树木、山石、人体上空。这些“灯”被加以神、圣、佛等字眼,表明其不是人们虚构的,而是真实存在的自然现象。清光绪《嘉兴府志》第35卷记载:“万历三十九年六月十三日夜,东塔放金光,若流星四散。”查阅国内外相关资料,都有类似记载。在雷云天气,地表的山峰、树木、岩石、动物体、山谷都可能发光。其物理机制是,在雷云电场作用下,地表出现感应电荷。根据导体上电荷的分布规律,地球表面凸出而尖锐的地方,电荷集中,电荷密度较大,附近的电场较强。当电场大到一定程度时,凸出尖锐之处就会放电,在其周围笼罩一层光晕,也就是电晕,在黑暗中特别明显。古人很早就观察到大气中尖端放电现象。据《汉书·西域传》记载,士兵们曾见到“矛端生火”。东晋干宝《搜神记》记载,部队营寨,夜间“戟锋皆有火光,遥望如悬烛。”这也是《清凉山志》中所说“神灯”的放电原理。

明末清初,科学家方以智多次谈到雷电现象。他认为,雷是“阳在内而欲出,故声。”“雷其相击之声,电其光也。”雷是地上放电时发出的声音。雷电是一种火,放电就是“急迫之际,火焚而上附天”。他列举了遭受雷击的危害,如雷火“烧树有物,触之则焚,焚则有焦,焦则如墨耳。”他总结了“雷火所及,金石销熔,而漆器不坏”的规律。他已认识到“雷火”与“人火”本质不同,注意到“雷火所及,金石销熔”的导电现象,对于雷电“金属物体能导,非金属物体不能导的原理也有了新的认识。

根据现代物理学原理,避雷针是利用尖端放电原理制作的。它是由铁针、引入线和接地线三部分组成。铁针安装在需要保护的高大建筑物上,引入线是铁棒,接地线是一块深埋于潮湿泥土中的金属板。当带电的云层靠近建筑物上方时,地面受感应产生异种电荷,从避雷针逐渐放出来,跟云层里的电荷逐渐中和,避免大规模放电,即避免雷击的发生。如果云层和避雷针之间的电荷来不及中和,就会发生猛烈放电,雷电落在避雷针上,通过导线,将电导入地下,不致毁坏建筑物。在中国古代,许多古塔、房屋的顶上都有以铜铁制成的类似避雷针装置。中国科学家对雷电规律的系统论述,“镇龙铁杆”接地避雷的实践,为避雷针的出现,提供了理论和实践基础。

清康熙二十七年(1688),法国旅行家、修道士卡勃里欧列•戴马甘兰游历中国后,撰写了一本《中国新事》又译为《中国札记》的书,他在书里写道:“当时,中国屋宇的屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空。舌根连接着一根根细的铁丝,直通地下。这样奇妙的装置,遇雷电时就大显神通。若雷电击中了屋宇,电流就会从龙舌沿线下行地底,房屋遭不到破坏。”他所说的龙舌头铁丝又译作铁蕊。自晋代以降,中国的重要建筑正脊两端多设蚩尾,其整体形象似鱼尾,卷曲向正脊中央。后来“蚩尾”外形不断演变,或以铁制龙舌或龙须、龙尾刺向天空,或变为鸟鹊或雄鸡状,或如牛角、飞鱼尾上指天空。不论何种外形,都有多条铁制尖端状物刺向天空,都利用了“尖端放电”的原理以避雷。

由此可见,中国古代建筑师最迟在17世纪后期已经发明了避雷针。令人遗憾的是,迄今为止,中国尚未发现一件古人留下的避雷针实物。虽无避雷针实物,但五台山铁塔遗址留下的金属残件为研究提供了间接证据。沈括、方以智等人对雷电活动规律的认识,比美国富兰克林领先数百年。历史事实充分表明,中国先民对雷电的成因、形态、种类、分布、活动规律以及防范措施,在理论和实践应用上都取得了卓越成就。发明避雷针装置的殊荣应属于中国古代建筑师,只不过是工匠们师徒传承,密不外传,没有留下发明者真实姓名。假如中国早就建立了专利制度,白纸黑字,将本国历史上的各种新发明记录在案,西方就不可能造出富兰克林发明避雷针的谎言了。

作者简介:王佩良,男,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院副院长,教授,博士,硕士生导师;湖南省伏羲文化研究会副会长,湖南省食文化研究会副会长,糯文糯语英汉同文馆创始人;世界智慧科学院院士。

张若彤、柏莲花、黎钰琳,高莎莉,女,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院新闻与传播23、24、25级专业硕士研究生。宋雨萱,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院图书情报25级专业硕士研究生。

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: