最热新闻

查看手机网站

广东周门三代:笔底盛会的丹青传承 绘就艺坛传奇

中国早报广东讯(记者 王光兴 通讯员 吴妍俊 洪新爱)在广东珠海斗门这片人文荟萃的大地上,周氏一门的丹青传承,早已超越家族内部的薪火赓续相传,升华为一段被四方传颂的艺坛佳话。三代人以执着追求为志、以卓然才情为笔,共同绘就了一幅关于坚守、传承与仁爱的艺术传奇长卷,每一笔都饱含深情,每一点都彰显着独特的艺术魅力,每一种色彩都是自然与生活追求的表达与寄予。这画卷徐徐展开,便引人入胜。

艺坛善举:义拍开篇,善举暖人心

时间回溯至2020年6月,珠海御温泉度假村内,一场书画作品的扶贫义拍活动温情开幕。由梁关方、周文亮、黄爵汉、黄奇才四位本土书画名家联合创作的国画《锦绣前程》,以其独特的艺术魅力成为全场的焦点。最终,这幅作品以三万三千元的落槌价,一举夺得全场“最高身价奖”。这一拍卖价不仅是对其艺术价值的肯定,更是艺术担道义的生动诠释。作为创作者之一,周文亮先生以其在画坛的声望与造诣,将笔墨化为实实在在的善举。然而,这次的义拍只是众多善举中的一幕。周文亮先生始终热心公益,乐善好施,以温暖而有力的方式,为周门三代的传奇写下了充满温度的开篇,让艺术之美与慈善之心交相辉映,星辉熠熠。

画展华彩:父子同展,共谱传承新章

2021年,“画韵黄杨”书画展成为周门两代人的华彩舞台。画展上,周文亮先生以一幅《荷塘欢歌》惊艳全场,尽显其“花鸟王”的深厚功力。画中荷叶飘拽,群鹅欢歌,将观者带入了一个荷香四溢、生机盎然的荷塘世界,让人仿佛置身其中,去感受大自然的灵动与美好。而其子周广英则以《群鸡起舞》为呼应,画中群鸡形神兼备、笔墨凝练、气韵生动,在承袭家学精髓之外,更展现出他融汇中西的个性笔触,别具一格。父与子的作品同厅展览,双双赢得满堂赞誉,同一展厅内的艺术对话,无声地诉说着周门画风如何在一脉相承中创新,又如何在传承中绽放出新的光彩。

家学传承:三代接力,绘就艺术家谱

中国书画注重家学传承,这如同一条隐秘而又坚韧的血脉,贯穿岁月,让技艺与精神得以薪火相继。周文亮、周广英及其女周懿,祖孙三人正是这一传统的生动写照,他们以笔墨相承,以心性相传,共同谱写出一部从传统根脉中生长,并向现代语境延伸的家族艺术长卷。在这流动的长卷中,每一代人都留下了独属于自己的笔触与印记。

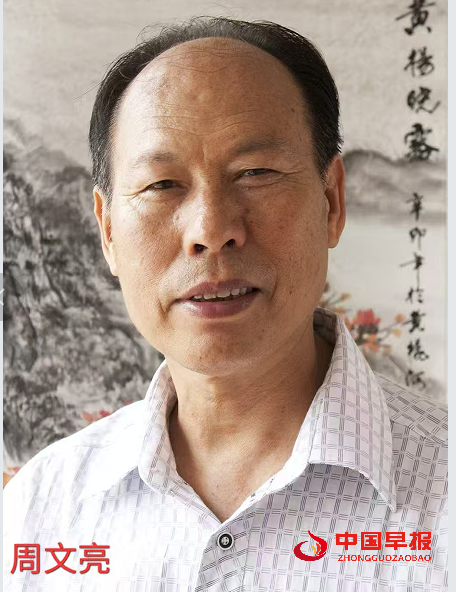

第一代:周文亮——奠基者与“花鸟王”

周文亮,1951年出生于斗门莲溪莲花山,号放翎斋主,专攻写意花鸟。他生长于农村,自幼与石头、野卉、飞禽家畜为伴。大自然赐予的万物不仅是他童年的玩伴,更成为他艺术启蒙的源头活水。那些灵动的生命与质朴的风景,如同一把把钥匙,开启了他创作的热情之门。周文亮先生自幼酷爱书画艺术,在物质匮乏的年代,他只有找“拍拍纸”、连环画中的人物、花草树木去临摹,或借别人的书画书籍来学习,后来有机会去上海出差买到芥子园花鸟画谱而成为其第一本学习书籍。

他提起画笔,数十年如一日沉浸于砚边墨海,笔耕不掇。他专心研究诸多名师作品的构图意景、笔墨色彩、技法及含意,潜心揣摩任伯年、王雪涛、赵少昂等大师的绘画笔意,博采众长,汰陋存精。因其勤奋好学、悟性极强,逐渐淬炼出一种雅俗共赏的独特艺术风格。

作为周氏艺术家族的奠基者,周文亮先生在画坛享有“花鸟王”之美誉。这一美誉不仅是对他精湛技艺的高度礼赞,更奠定了周门艺术最初的方向与核心领域。他的艺术生涯深植于中国传统花鸟画的沃土,恪守“以形写神”之法度,笔墨间流淌着盎然生机与隽永情趣。他犹如一座不灭的艺术灯塔,其光芒既照亮了家族后人的前行之路,也使“花鸟”成为周氏艺术血脉中最鲜明而又有特色的印记。

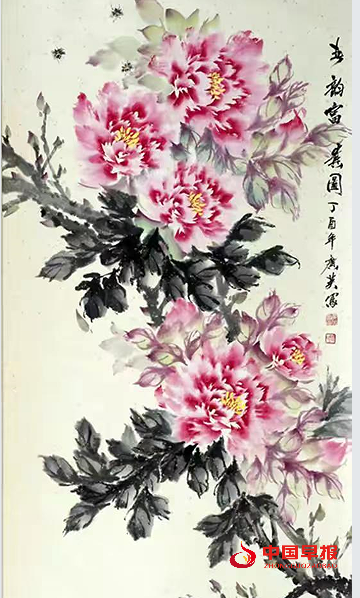

周文亮先生笔下的牡丹,堪称“工写兼施、雅俗共赏”之典范。他以没骨之法晕染出花瓣的柔嫩与饱满,借水墨写意显出枝干的骨力与叶片的生机,色彩虽秾丽,却以墨色加以调和;形态虽富贵,却又蕴含清雅之意。整体而言,其牡丹形神兼备,既展现了牡丹的雍容华贵,又传递出文人画的笔墨意趣与精神寄托,堪称“富贵花”题材中雅逸脱俗的臻品。著名画家黄华欢先生,亦曾跟随他研习牡丹的画法,足见其造诣之深厚,影响之深远。

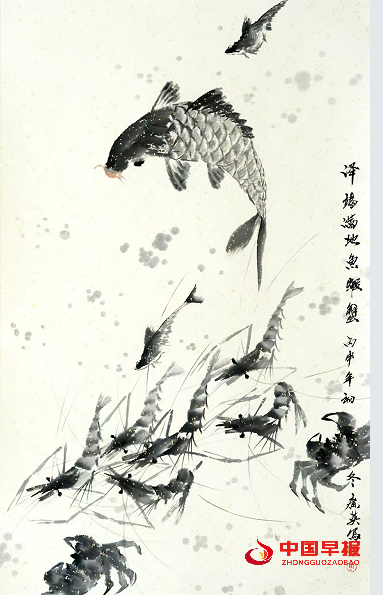

他画鸟,形神具妙,灵动欲活,或昂首啼鸣,或低喙啄食,或振翅欲飞,动态精准,眼睛含神,仿佛鸟鸣在耳;他写花,风过瓣颤,露凝叶尖,似有暗香袅袅,沁人心脾。这般对“神韵”的执着,源于他对万物细致的观察与笔墨深厚的积淀,使画面超越形似之桎梏,臻至“气韵生动,妙在似与不似之间”的化境。

周文亮的花鸟画,是传统笔墨与现代审美的精彩交融。他以工写交融的技法为骨,以墨彩相生的色调为韵,以虚实相应的章法为局,以物我交融的意境为魂,绘就出一幅幅“既古且新,亦雅亦俗”的丹青华章。在他的画中,花鸟不仅是自然之物,更是文化的符号、生命的赞歌,让人在品味笔墨之美的同时,感受到传统艺术的魅力与自然生命的生生不息。

综观周文亮的国画创作,是对中国传统花鸟画画理、画法、画境的全面继承与拓展。他以“工写兼施”的笔墨为体,以“吉祥寓意”的题材为肉,以“雅逸生机”的意境为魂,在严谨的传统法度中注入鲜活的生活气息,既展现了深厚的传统功底,又传递出对自然与生命的热爱,兼具艺术欣赏价值与文化内涵,是当代传统花鸟画领域中“守正创新”的杰出典范。

周文亮先生乐于助人。平时,在放翎斋常与青年书画者交流,述其心得,对讨教者因材施教,巧予点拨。2025年斗门区老人书画会邀请其点评会员作品,他义不容辞,对每一位会员的每一幅作品进行有针对性的分析与评价,让每一位会员敬重与赞誉从心底里油然而生。

他沉浸墨海几十年,不逐赛场虚名,独衷于行善;情重单位、组织而参与画展。1996年其作品《春之歌》在市总工会组织的书画比赛中荣获二等奖,《牡丹松图》在2009年广东省老人书画协会等组织的展览中展出,2013年国画作品《雨鹭欢歌》被珠海市古元美术馆收藏,2014年作品在广东美术馆、广东图书馆学会组织的书画展中展出……

第二代:周广英——承古开新的“双轨”行者

周广英,湖北省黄冈地区美术家协会名誉理事、国画艺委会荣誉顾问。作品曾收录在庆祝中国共产党成立100周年邮票集,这是对其艺术成就的高度认可。

作为承前启后的关键人物,周广英的艺术道路呈现出独特的“双轨”特征。他既是“放翎斋”的少主人,自幼在父亲周文亮的笔墨熏陶下成长,耳濡目染,深受家学影响;同时也是湖北黄冈大学美术系的科班毕业生,这意味着周氏的传承从纯粹的“家学”走向了“家学与学院”的融合,开启了新的篇章。

大学的系统学习为周广英奠定了坚实的绘画基础,使其掌握了扎实的色彩理论并拓宽了艺术视野。自幼酷爱书法、绘画的他,常临摹古代书法碑帖,户外写生创作频繁,游历三川五岳,在自然之境中感受大象变化,去粗取精;还遍访名师,于交流请教中汲取书画精髓,受益匪浅。在艺术探索道路上,他秉持 “师古不从古” 理念,不断求索,逐渐 “自成一派”。

他提出 “师造化求自然,学先人为我所用” 的理念,大胆融汇西洋画色彩规律,形成 “色墨结合、以色助墨、以墨显色”的独特风格。他承袭父亲之绘画技巧,擅画牡丹,所绘牡丹富有层次感,形态饱满,尽显雍容华贵之态,传达出一种富贵祥和的景象。

刚刚在佛山举办的“雅韵飘香 相聚美陶湾——全国书画名家邀请展”,他的参展作品《牡丹松树图》,备受观众推崇,也引起粤港澳大湾区画坛的广泛关注。作品布局巧妙、用色和谐、刻画精微,将松之刚健、牡丹之柔美、麻雀之灵动展现得淋漓尽致,充分表现了他的艺术功底。

周广英先生曾任珠海市理工职业技术学校特聘美术讲师,也曾开设培训班,凭借丰富的教学经验和深厚的艺术造诣,培养了众多优秀的艺术人才,为艺术的传承与发展做出了积极贡献,也在艺术教育领域留下了深深的足迹。

他早年经营广告公司的经历,使其在艺术实战中深切体悟到“艺术为群众服务”的真谛,也为后来的书画创作注入了不竭的灵感与动力。在书画艺术市场低迷时期,他仍坚持以职业画家的身份于艺途驰骋,为理想与生计执着求索。纵观当下行业生态,其坚守更显可贵。若作品未具备社会认可度与艺术价值,又何来被收藏与广泛流传?由此观之,他的艺术之路不仅令人赞赏,更堪为一曲砥砺前行的艺苑佳话。

第三代:新生代——学院体系下的未来

传承的火炬如今已至第三代。周广英的女儿周懿,自幼浸润于丹青墨韵之中,家学的种子早已深植心田。如今,她在广东美术学院这座艺术殿堂中深造,学习成绩突出,时常组织同窗切磋交流,探访名师工作室,于浓厚的学术氛围与珍贵的言传身教中,涵养心性,磨砺技艺。

她的深造与前行,代表着周门传承进入了一个全新的阶段——在拥有了祖父的笔墨基因与父亲的革新精神之后,她更立足于当代前沿的艺术教育体系,汲取更为多元的艺术养分,不断丰富自己的艺术内涵。

她的道路,预示着周氏艺术将在理论与创作、传统与当代的深度对话中,焕发出新的生机与活力,为周氏艺术的未来发展描绘了一幅充满希望的蓝图。

结语:周门风骨,薪火相传

周门三代,恰似一幅徐徐展开的三联画:

第一幅是周文亮先生的传统深耕,他以深厚的笔墨功底和对传统艺术的执着追求,确立了家族艺术的灵魂,为周氏艺术的发展奠定了坚实的基础,犹如大夏之基石,稳固而厚重;第二幅是周广英先生的融会贯通,他在继承家学的基础上,大胆创新,融入学院派的学术理念和西洋画的色彩规律,拓宽了艺术的边界,使周氏艺术呈现出新的风貌,宛如大夏之梁柱,支撑起家族艺术的新高度;第三幅则是正在绘制的未来图景,由新一代在继承中探索无限可能,他们将在当代艺术的浪潮中,结合传统与现代,为周氏艺术注入新的活力,仿佛大夏之华盖,未来必闪耀光芒。

他们的故事生动表明,真正的家学传承,绝非简单的技艺复制,而是一场跨越时空的创造性对话。它是在敬畏中继承,在理解中突破,让家族的艺术生命之树,得以枝繁叶茂,常青不朽。周门三代的故事,不仅是家族的艺术传奇,更是中国传统文化传承与发展的生动写照,在历史的长河中留下深刻的印记,激励着后来者不断前行,续写新的华章。

【本文作者】吴妍俊,女,新会人,笔名碧泉。现为中山市作家协会会员,中山市华侨历史学会学术委员会委员,广东省民间文艺家书画篆刻专业委员会委员,广东省写作学会许峰文学艺术研究院顾问。在《中国早报》《人民基层在线》《中国农业网》《乡村振兴网 》《都市头条》《大象新闻》等新闻媒体发布作品百余篇。

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: